Michael Borchard

Schon in den 1920er Jahren unterhielt Adenauer enge Kontakte zu jüdischen Mitbürgern und war Mitglied des Pro-Palästina-Komitees. Nach dem Holocaust sah Adenauer die moralische und finanzielle Wiedergutmachung an dem jüdischen Volk, die letztlich nur symbolischen Charakter haben konnte, als Verpflichtung der Deutschen und als ein Teil des rechtsstaatlichen Wiederaufbaus in Deutschland an. Deshalb setzte er sich für Wiedergutmachungsleistungen und Unterstützung beim Aufbau Israels ein.

„Wer unsere besondere Verpflichtung gegenüber den Juden und dem Staat Israel verleugnen will, ist historisch und moralisch, aber auch politisch blind. Der weiß nichts von der jahrhundertelangen deutsch-jüdischen Geschichte und nichts von den reichen Beiträgen, die von Juden zur deutschen Kultur und Wissenschaft geleistet worden sind. Er begreift nicht die Schwere der Verbrechen des nationalsozialistischen Massenmords an den Juden.“ Diese Sätze schrieb Konrad Adenauer nach der Rückkehr von einer seiner letzten Auslandsreisen, die ihn im Jahr 1966 – er selbst sprach von der Erfüllung eines Lebenstraumes – nach Israel führte und tiefen Eindruck bei ihm hinterließ. Diese drei Sätze beschreiben zugleich wie unter dem Brennglas die Motive und Ziele seiner Politik gegenüber Israel und dem jüdischen Volk, in dessen Zentrum das am 10. September 1952 in Luxemburg unterzeichnete Abkommen stand, das mit dem schwierigen Namen „Wiedergutmachungsabkommen“ betitelt wurde. Konrad Adenauer war sich immer bewusst, dass das himmelschreiende Unrecht, das Jüdinnen und Juden in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland angetan worden war, nicht im wirklichen Wortsinn „gut“ gemacht, sondern mit solchen Maßnahmen allenfalls ein symbolisches Zeichen gesetzt werden konnte.

Trotz dieser notwendigen Einschränkung ist der Vertrag nicht nur zum Grundstein der deutsch-israelischen Freundschaft geworden, die heute ein qualitatives Niveau erreicht hat, das nur wenige bilaterale Beziehungen vorweisen können. Es ist mit diesem Abkommen auch ein bis heute beispielgebender Präzedenzfall geschaffen worden. Und das in dreifacher Hinsicht: Mit dem Luxemburger Abkommen ging erstmals in der Geschichte ein Staat aus völlig freien Stücken nach einem Krieg die Verpflichtung ein, Reparationsleistungen zu zahlen. Ein gleichfalls nicht dagewesener Schritt war es, erstmals in einem Abkommen nicht nur Reparationszahlungen an einen Staat zu regeln, sondern auch finanzielle Zuwendungen an individuell geschädigte Personen zuzusagen, die in diesem Fall in Höhe von 450 Millionen D-Mark über die Conference on Jewish Material Claims against Germany an die Betroffenen gehen sollten. Drittens aber war – korrespondierend dazu – ebenfalls geradezu revolutionär, aber eben auch besonders bestimmend für das Verhältnis der beiden Nationen, dass mit der Leistung von Reparationen in Höhe von drei Milliarden D-Mark an den erst 1948 gegründeten Staat zugleich Israel als die rechtmäßige Vertretung der Juden in der Welt anerkannt wurde. Allein schon dieser völkerrechtliche Präzedenzcharakter des Abkommens lässt erahnen, dass die Annäherung alles andere als ein Selbstläufer war. Der Einsatz Konrad Adenauers war nicht frei von Risiken und ist ohne seine biographischen Prägungen so kaum erklärbar.

Adenauer hatte sich schon wenige Wochen nach seinem Regierungsantritt dazu bekannt, dass es zu den moralischen und politischen Verpflichtungen Deutschlands gehörte, ja gehören musste, eine Annäherung an den israelischen Staat wenigstens zu versuchen. Das kommt bereits im November 1949 in einem bedeutenden Interview mit dem Herausgeber der Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland, Karl Marx, zum Vorschein: „Das deutsche Volk ist gewillt, das Unrecht, das in seinem Namen durch ein verbrecherisches Regime an den Juden verübt wurde, soweit wiedergutzumachen, wie dies nur möglich ist, nachdem Millionen Leben unwiederbringlich vernichtet sind. Diese Wiedergutmachung betrachten wir als unsere Pflicht. Für diese Wiedergutmachung ist seit 1945 viel zu wenig geschehen. Die Bundesregierung ist entschlossen, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen.“ Was Adenauer dann konkret ankündigte, nämlich die Absicht, „dem Staat Israel Waren zum Wiederaufbau im Wert von 10 Millionen DM zur Verfügung zu stellen, und zwar als erstes unmittelbares Zeichen dafür, dass das den Juden in aller Welt von Deutschen zugefügte Unrecht wiedergutgemacht werden muss“, ist in Israel wegen der scheinbar unverschämt geringen Höhe als „Dreistigkeit“ aufgenommen worden, wobei man aber übersah, dass das genau die Summe umfasste, über die der Kanzler ohne eine gesonderte Parlamentsbefassung als „erstes unmittelbares Zeichen“ selbst entscheiden konnte. Darüber hinaus kam hier auch bereits die ausdrückliche Anerkennung Israels als Empfänger solcher Leistungen zur Geltung. Das Signal an die israelische Regierung ist dort schnell auf fruchtbaren Boden gefallen, so dass kurz darauf erste Kontaktversuche zwischen dem deutschen Bundeskanzler und Vertretern der israelischen Regierung aufgenommen wurden.

Mit einem Schreiben an den Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses und Vorsitzenden der Claims Conference, Nahum Goldmann, dem ein persönliches Treffen der beiden Herren in London und eine Erklärung vor dem Deutschen Bundestag vom 27. September 1951 vorausgegangen war, regte Konrad Adenauer schließlich den Beginn der Verhandlungen an. Begleitet wurden die Gespräche im holländischen Wassenaar von Anfang an durch erhebliche Widerstände in beiden Ländern. In Israel saß der Schmerz über den Verlust der Angehörigen und über das, was die Überlebenden selbst erlitten hatten, gerade einmal sieben Jahre nach der Shoah einfach zu tief; zu groß war das Misstrauen gegenüber der Nation der Mörderinnen und Mörder, als dass man das akzeptieren konnte, was die Gegner der Verhandlungen mit Deutschland „Blutgeld“ nannten. Der erbitterte Gegenspieler des israelischen Premiers David Ben-Gurion, Menachem Begin, trieb das Land bis an den Rand des Bürgerkrieges und gilt heute als einer der mutmaßlichen Köpfe hinter dem Versuch eines gescheiterten Briefbomben-Attentats auf Konrad Adenauer. Aber auch auf der deutschen Seite, das zeigen die damaligen demoskopischen Erhebungen, war die Unterstützung sehr gering: Lediglich elf Prozent der Befragten sprachen sich für ein Abkommen aus, 44 Prozent hielten jede Wiedergutmachung für überflüssig. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit den deutschen Gräueltaten hat zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden. Auf der politischen Ebene wandte sich Finanzminister Fritz Schäffer (CSU) – nicht allein aus haushaltspolitischen Erwägungen – gegen die Zahlungen. Dass die Vertragsunterzeichnung in Luxemburg in einer Atmosphäre stattfand, die der Historiker Dan Diner treffend als „rituelle Distanz“ charakterisiert hat, ist vor dem Hintergrund dieser Skepsis auf beiden Seiten, aber vor allem aus den historischen Gründen nur zu nachvollziehbar.

Schnell entstand auf der Grundlage des Abkommens auch in Israel die Gewissheit, dass die Bundesregierung es ernst meinte mit der Absicht, Reparationen zu zahlen. Adenauer hat selbst peinlich genau auf die Einhaltung des Vertrages geachtet, der für den jungen und bedrohten Staat Israel im wahrsten Sinne des Wortes (über)lebensnotwendig war. Damit wurde ein Maß an Vertrauen geschaffen, das in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre der militärischen Zusammenarbeit die Grundlage für eine neue Dimension der Beziehungen ermöglichte. Diese Säule des gemeinsamen Hauses ist ebenso tragend für die Zusammenarbeit der beiden Staaten wie die nicht minder wichtige Wissenschaftskooperation, die gleichfalls auf die Initiative Adenauers zurückgeht und bis heute von entscheidender Bedeutung für die Zusammenarbeit der beiden Staaten ist. Auch dieser Teil der Israelpolitik Adenauers war von größtem politischen Risiko geprägt: Spätestens mit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der Sowjetunion begannen die arabischen Staaten mit der Anerkennung der DDR zu drohen, wenn Deutschland den Kurs seiner Annäherung fortsetzt. Deshalb musste die Militärkooperation unter strenger Geheimhaltung erfolgen und auch die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, die Israel bereits früh befürwortete, kam aus diesen Gründen erst unter seinem Nachfolger Ludwig Erhard 1965 zustande.

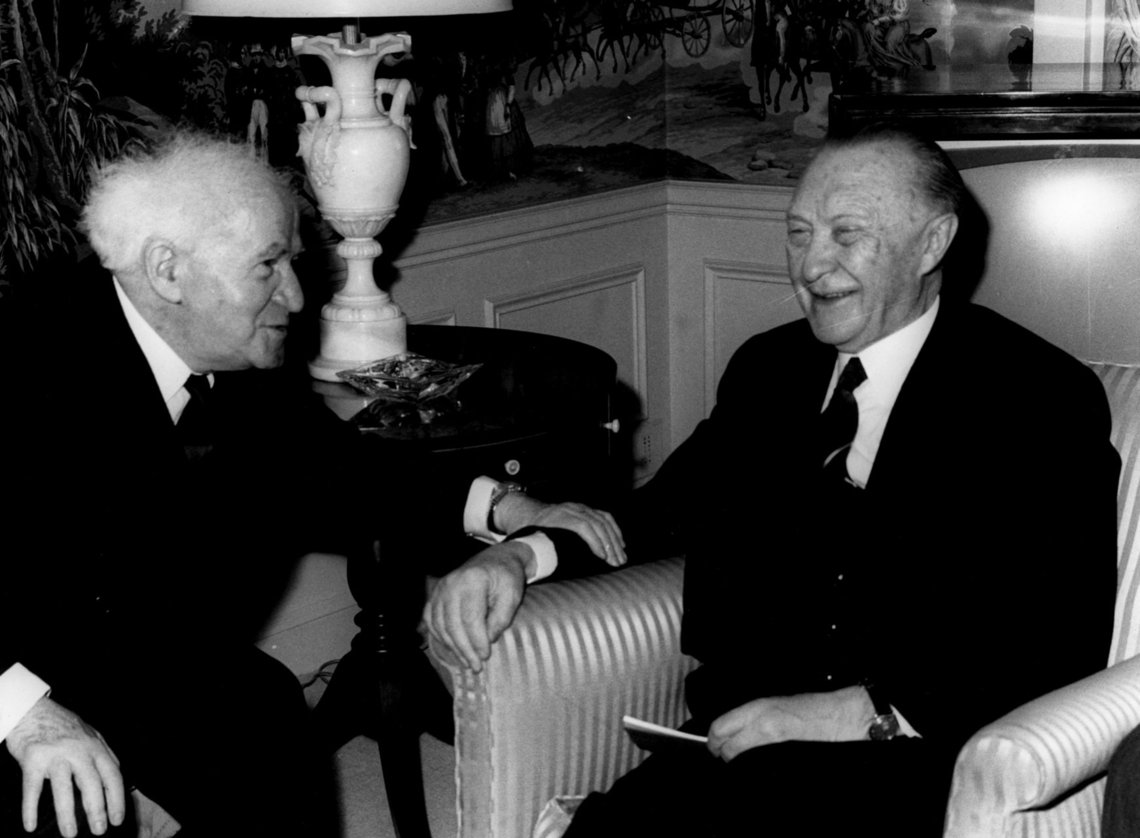

Die militärische Zusammenarbeit stand auch im Mittelpunkt der Zusammenkunft, die bis heute die Ikone der deutsch-israelischen Beziehungen bildet. Das erste persönliche Treffen von Konrad Adenauer und dem damals schon legendären Staatsgründer Israels im Waldorf Astoria Hotel in New York im März 1960 war eine solche Weltsensation, dass Adenauers Pressechef kalauerte, nur ein Bild von „Prinzessin Margret-Rose und Chruschtschow vor dem Traualtar“ wäre noch spektakulärer gewesen: „Es gibt wohl kein symbolträchtigeres Bild der Aussöhnung als das der beiden Repräsentanten von Opfer und Täternation, die sich freundlich die Hände schütteln“, so beurteilt der Judaist Michael Brenner die Bedeutung dieser Szene. Die „Chemie“ zwischen den beiden Staatsmännern stimmte derartig, dass beide ihre Beziehung – nicht zuletzt während ihrer Begegnung in Israel 1966 – vehement als „Freundschaft“ charakterisiert haben. Dass aber wiederum dieser Draht so gut war und Konrad Adenauer die deutsch-israelischen Beziehungen so wichtig waren, ist ohne einen Blick in die Biographie Adenauers kaum erklärbar.

Von frühen Kindertagen an war sein Verhältnis zum Judentum außergewöhnlich positiv geprägt. Das begann als Schüler am Apostelgymnasium, an dem ein gutes Miteinander von christlichen und jüdischen Schülern herrschte. Es setzte sich fort im Kreis der jüdischen Freunde und Förderer, die die Karriere Adenauers in der Kölner Zeit massiv unterstützen. Mit den Kölner Stadtdirektoren Hertha Kraus und Albert Kramer – letzterer fiel dem NS-Regime zum Opfer – platzierte er in seiner unmittelbaren Umgebung zwei Personen jüdischen Glaubens. Seine Affinität für die Jüdinnen und Juden war so bekannt, dass die NS-Propaganda ihn selbst mit antisemitisch verzerrten Gesichtszügen portraitierte.

Nach seiner Absetzung durch die Nationalsozialisten, die ihn in finanzielle Nöte brachte, das wird er immer wieder gegenüber seinen israelischen Gesprächspartnern betonen, waren es jüdische Bekannte und Freunde, die anboten, ihm auszuhelfen. Das hat ihn zwar später nicht von Aussagen über das Judentum abgehalten, die damals leider zeittypische antisemitische Stereotypen aufgriffen, wie etwa der Hinweis auf deren hohen wirtschaftlichen Einfluss, dennoch ist an seiner positiven Haltung den Jüdinnen und Juden gegenüber nicht zu zweifeln. Ungewöhnlich ist daran aber auch, dass schon in seinen Zeiten als Kölner Oberbürgermeister neben diese Haltung auch eine ausgeprägte Vorliebe für den Zionismus getreten ist. Konrad Adenauer wurde 1927 eines der besonders prominenten Mitglieder der zionistischen Organisation in Deutschland, des sogenannten „Pro-Palästina-Komitees“. Und er war alles andere als eine „Karteileiche“ in diesem Gremium, was in einem bemerkenswerten Brief Adenauers an den Präsidenten des Vereins, an Johann Heinrich Graf von Bernstorff deutlich wird, in dem er mit unverhohlener Bewunderung schrieb: „Ich hoffe, dass die Sympathie der Welt und die Opferbereitschaft der Judenheit die Wiederauferstehung des Landes sichern wird, der die Wiederauferstehung der hebräischen Sprache bereits vorangegangen ist.“

In diesem Zusammenhang stellte der Adenauer-Experte Hans Peter Mensing die ebenso interessante wie plausible Spekulation an, ob das Engagement Adenauers für einen eigenen Staat für das jüdische Volk nicht schon damals der zionistischen Führungspersönlichkeit David Ben-Gurion aufgefallen war, der sich in den 1920er Jahren mehrfach in Deutschland aufhielt und dort Zionistenkongresse besuchte. Diese tief und früh im Denken Adenauers verankerte Haltung gegenüber Jüdinnen und Juden offenbart auch, dass der heute in einigen amerikanischen Studien geäußerte Vorwurf, Adenauer hätte die deutsche Tradition des „Whitewashing“ von Schuld begonnen, die andere Kanzler nach ihm fortgesetzt hätten, kaum zutreffend ist. Eine Fülle von Aussagen, nicht zuletzt auch während seines Besuches in Yad Vashem, stellen unter Beweis, wie sehr Adenauer sich nicht nur der moralischen Verantwortung Deutschlands bewusst war, sondern wie sehr er den Verlust des jüdischen Bevölkerungsanteils auch für Deutschland selbst empfunden hat. Dafür steht auch, wie sehr sich Adenauer gleich nach dem Krieg als wieder eingesetzter Oberbürgermeister, später aber dann auch als Bundeskanzler für die Rückkehr von Jüdinnen und Juden nach Deutschland eingesetzt hat. Als im Dezember 1959 ein Anschlag auf die Synagoge in Köln und in der Folge mehrere antisemitische Taten verübt wurde, spielte Adenauer diese Vorfälle zwar zunächst vordergründig als „Flegeleien ohne politische Grundlage“ herunter, setzte aber dann trotz Erkrankung mit einem demonstrativen Besuch in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen ein Zeichen. In einer Fernsehansprache bezog er sich auf seine eigenen Erfahrungen während der Zeit des Nationalsozialismus und auf das gute Verhältnis, das ihn mit dem Judentum seit jeher verband.

Diese biographischen Details kamen im Mai 1966 beim Besuch Adenauers in Israel zur Geltung. So sehr sich der Patriarch aus politischen Gründen Mühe gab, die Reise als „Privatangelegenheit“ und als Freundschaftsbesuch zu portraitieren, so sehr war ihm klar, dass es sich um eine Staatsangelegenheit ersten Ranges handelte. Seine israelischen Gastgeber pendelten zwischen der wahrhaft empfundenen Begeisterung für den Gegner des NS-Regimes, für den Übervater der noch immer jungen Bundesrepublik einerseits und der noch immer ebenso empfundenen Angst vor einem Übermaß an Normalisierung in Beziehungen, die bis heute nicht normal sein können, andererseits hin und her. Zum Symbol dafür wurde ein Eklat bei einem Abendessen des israelischen Ministerpräsidenten Levi Eshkol zu Ehren Adenauers, bei dem ihm der Gastgeber vorwarf, dass die Wiedergutmachung nur eine „symbolische Rückerstattung des blutigen Raubes“ darstelle. „Es gibt keine Sühne für die Gräuel und keinen Trost für unsere Trauer.“ Auch wenn Adenauer nicht verborgen blieb, dass dies in erster Linie eine „Fensterrede“ des israelischen Politikers an die Opposition um Menachem Begin herum war, aber auch an kritische Kräfte in der eigenen Koalition, spielte Adenauer mit dem Gedanken, die Reise vorzeitig zu beenden. Letztlich sah er hiervon aber dann doch ab und ließ sich überreden zu bleiben. Der letzte Tag seines Aufenthaltes und sein Besuch am Wohnort Ben-Gurions, dem Kibbuz Sde Boker, bei dem seine Leistungen für die deutsch-israelische Annäherung gewürdigt wurden, stimmte ihn dann wieder versöhnlich.

Seine Reise nach Israel wurde vor allem zu einer „Feier“ der persönlichen Beziehung zwischen den beiden Staatsmännern Konrad Adenauer und David Ben-Gurion, aber auch zu einem Bekenntnis, dass er sich des Drahtseilaktes seines Besuches durchgehend bewusst war: „Ich habe hier in Israel“, so sagte Adenauer vor Ort nachdenklich, „tiefere seelische Erschütterungen empfunden als in vielen Phasen meines Lebens. Ich wünsche dem israelischen Volk, dass es diese Kraft und Willensstärke beibehält und dass es immer solche Führer hat, wie Ben-Gurion einer ist […] Ich werde diesen Tag niemals vergessen.“ Tatsächlich war es den beiden Politikern gelungen – Ben-Gurion ließ es sich nach dem Tod Adenauers im April 1967 nicht nehmen, zur dessen Beerdigung nach Bonn zu reisen –, mit ihrer Zusammenarbeit, ja Freundschaft, einen Standard für die Beziehungen der beiden Länder zu setzen, ohne den die dramatisch positive Entwicklung dieser bilateralen Kooperation so niemals oder erst deutlich später möglich geworden wäre. Bis heute wirkt dieses Vermächtnis der beiden Staatsmänner fort und verpflichtet auch die kommenden Generationen.

UFA-Wochenschau 511/1966, 10.05.1966, Quelle: Bundesarchiv, Bestand Film: F 001711

Das Luxemburger Abkommen über Entschädigungsleistungen Deutschlands für die Ermordung der Juden war der erste Schritt auf dem langen Weg zu einer Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen.