Dominik Geppert

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland markiert die Ära Adenauer die Periode der Gründung, den Wiederaufbau, Erlangung demokratischer Stabilität und Kontinuität außenpolitischen Handelns im Rahmen der westlichen Demokratien. Adenauer prägte aufgrund seiner politischen Überzeugungen mit seinen Grundsatzentscheidungen die Bundesrepublik Deutschland.

Die Epoche, die mit dem Namen des ersten Bundeskanzlers verbunden ist, prägte die innenpolitische Ordnung und die außenpolitische Neuausrichtung der Bundesrepublik nach der Katastrophe der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs. Der westdeutsche Staat entstand, als der Kalte Krieg Ende der 1940er Jahre seinem ersten Höhepunkt entgegenstrebte. Das erstaunliche Wachstum einer vom Krieg zerrütteten Volkswirtschaft und die Wiedererrichtung einer parlamentarischen Demokratie mit einer bestenfalls apathischen und politisch orientierungslosen, schlimmstenfalls tief in das NS-Regime verstrickten Bevölkerung wären unter anderen weltpolitischen Rahmenbedingungen kaum denkbar gewesen. Gleiches gilt für die Anfänge einer zivilen Kultur und die beginnende Verständigung mit den Nachbarn in Westeuropa. Der Ost-West-Konflikt definierte aber auch die Grenzen der Bundesrepublik: im wörtlichen wie im metaphorischen Sinne. Wo der Regierungsbereich der neuen Republik endete, entsprang keiner freien Entscheidung der Deutschen, sondern war Ergebnis des amerikanisch-sowjetischen Gegensatzes; was in Westdeutschland gesellschaftlich akzeptabel und politisch möglich war, wurde wesentlich durch die weltpolitischen Rahmenbedingungen des Systemgegensatzes mitbestimmt.

Konrad Adenauer, der von 1917 bis 1933 als Kölner Oberbürgermeister einer der mächtigsten Zentrumspolitiker der Weimarer Republik gewesen war, stand bei seinem Amtsantritt als Bundeskanzler schon im 74. Lebensjahr. Die Nationalsozialisten hatten ihn aus dem Amt getrieben. Bis Kriegsende lebte er in seinem Haus in Rhöndorf, ohne sich mit dem NS-Regime einzulassen, aber auch ohne engere Kontakte zu Widerstandskreisen. Die britische Sonntagszeitung „The Observer“ beschrieb ihn im Sommer 1949 als den mit Abstand besten „Taktiker auf der politischen Bühne Deutschlands“. Adenauer war ein konservativer Katholik, aber kein Klerikaler. Das katholische Milieu und der Kölner Klüngel hatten ihn stärker geprägt als päpstliche Enzykliken oder Gehorsam gegenüber der Amtskirche. Als Regierungschef etablierte er in der jungen Bundesrepublik, was später als „Kanzlerdemokratie“ bezeichnet wurde.

Diese für die Anfangsjahre der Bundesrepublik spezifische Form einer vom Kanzler straff geführten Regierung besaß ihr Fundament im Grundgesetz. Der Parlamentarische Rat hatte das Amt des Staatsoberhaupts geschwächt, aber den Regierungschef aufgewertet. Der Bundeskanzler bestimmte nach Artikel 65 die „Richtlinien der Politik“. Er legte den Zuschnitt der einzelnen Ressorts fest und entschied bei Streitigkeiten zwischen den Ministerien. Sowohl gegenüber dem Bundespräsidenten als auch gegenüber dem Parlament besaß er eine starke Stellung und konnte vom Bundestag nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt werden. Das half, kurzlebige Regierungen wie in Weimar zu verhindern, und sollte die Parteien zur Kooperation zwingen. Adenauers hervorgehobene Position fand ihren Ausdruck im Aufbau eines machtvollen Bundeskanzleramts, das die verschiedenen Ressorts kontrollierte, bei der Personalpolitik der Ministerien entscheidend mitsprach und in Gesetzesvorhaben direkt eingriff. Im Verhältnis zu den Siegermächten, die bis zur Aufhebung des Besatzungsstatuts 1955 die oberste Souveränität im Lande innehatten und vor jeder wichtigen Entscheidung konsultiert werden mussten, erwies Adenauer sich als verlässlicher, durchsetzungsstarker Partner. Im Umgang mit dem Bundestag pflegte er einen patriarchalisch-autoritären Stil.

Als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zur Sozialdemokratie hatte sich schon im Frankfurter Wirtschaftsrat die Frage der Wirtschaftsordnung herauskristallisiert. Diese wurde von Adenauer und Ludwig Erhard im Wahlkampf 1949 auf die Formel „bürokratische Planwirtschaft gegen Soziale Marktwirtschaft“ zugespitzt. Was daraus für die Ausgestaltung der Wirtschafts- und Sozialpolitik konkret folgte, blieb offen. Die Soziale Marktwirtschaft war immer auch ein Werbe- und Kampfbegriff. Bei dessen inhaltlicher Ausfüllung bewiesen die Wirtschaftspolitiker um Minister Erhard Flexibilität und Pragmatismus. Neben Einflüssen der amerikanischen Siegermacht und den Prinzipien der katholischen Soziallehre wie „Solidarität“ oder „Subsidiarität“ formten vor allem die Leitsätze deutscher Ordoliberaler die Wirtschaftspolitik des rheinischen Kapitalismus; die Freiburger Schule betonte die Notwendigkeit eines staatlichen Ordnungsrahmens für ökonomischen Wettbewerb.

Bei der Ausgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft war Adenauer eher auf sozialen Ausgleich bedacht, wie sich 1951 beim Mitbestimmungsgesetz in der Montanindustrie und 1952 beim Lastenausgleich zeigte: Im ersten Fall stimmte er zu, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Aufsichtsräten der Ruhrkonzerne paritätisch vertreten waren; im zweiten Fall machte er sich für Abgaben auf Vermögen, Hypotheken- und Kreditgewinne stark, die den Opfern von Kriegsschäden und Vertreibung zu Gute kommen sollten. Für Erhard hingegen hatte die Lösung sozialer Probleme durch Wachstum Priorität vor Umverteilung. Er setzte auf Wettbewerb, Freihandel und ausgeglichene Haushalte. Laufende Ausgaben sollten aus laufenden Einnahmen bestritten werden. Eine aktive staatliche Industriepolitik lehnte er ebenso ab wie Interventionen in die Preisbildung. Ein stabiles Preisniveau sollte durch die Geldpolitik einer von der Politik unabhängigen Zentralbank erreicht werden. Mit dieser Einstellung befand Erhard sich bald in der Defensive: gegen das Wiedererstarken eines spezifisch deutschen Korporatismus, gegen Abstriche bei der Kartellgesetzgebung, wie sie etwa vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) propagiert wurden, und gegen die vom Kanzler im Zusammenspiel mit der SPD vorangetriebene Rentenreform von 1957, die auf ein Umlageverfahren statt auf die von Erhard präferierte Kapitaldeckung setzte.

Adenauer war überzeugt, dass Westeuropa ohne den Schutz der USA sowjetischem Expansionsstreben ausgeliefert wäre. Er hielt amerikanische Unterstützung daher für die Grundvoraussetzung erfolgreicher Außenpolitik. Der Kanzler akzeptierte die Machtlosigkeit der Deutschen als Ausgangsbasis seiner Politik und sah in der Konstellation des Ost-West-Konflikts eine Chance, diese Position zu verbessern. Die SPD unter Schumacher erwartete alliiertes Entgegenkommen, ehe eine Zusammenarbeit für sie in Frage kam. Adenauer hingegen war bereit, Diskriminierungen in Kauf zu nehmen und Vorleistungen zu erbringen. Ziel war es, stückweise auf dem Weg zur Gleichberechtigung voranzukommen, die Fesseln des Besatzungsstatuts abzustreifen und möglichst viel staatliche Souveränität für die Bundesrepublik zu gewinnen. Auf diesem Wege erreichte seine Regierung sowohl die Pariser Verträge zur Beendigung des Besatzungsstatuts (1954) und den Beitritt der Bundesrepublik zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis der NATO (1955) als auch die Zustimmung der Westalliierten zum Aufbau der Bundeswehr, deren erste Rekruten im November 1955 vereidigt wurden.

Die europäische Einigung bildete die zweite Säule westdeutscher Außenpolitik. Ihr Grundgedanke bestand darin, Deutschland zu französischen Bedingungen wieder in Europa zu integrieren. Die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik sollte in gemeinsame Institutionen eingebunden werden, um sie mit den Interessenlagen anderer europäischer Staaten in Einklang zu bringen. Auf dem Feld der Verteidigung misslang dies, als die Europäische Verteidigungsgemeinschaft 1954 in der französischen Nationalversammlung scheiterte. Es glückte jedoch auf dem Gebiet der Schwerindustrie mit dem sogenannten Schuman-Plan vom Mai 1950. Im Kern ging es darum, die eng mit der Rüstungsindustrie verwobenen Montanbetriebe in Frankreich und der Bundesrepublik unter eine gemeinsame „Oberste Aufsichtsbehörde“ zu stellen und gleichzeitig den anderen westeuropäischen Nachbarn den Beitritt zu dieser Organisation anzubieten. Die wirtschaftliche Kooperation auf dem Gebiet von Kohle und Stahl sollte dazu dienen, künftige Kriege zu verhindern, weil eine gemeinsame Behörde Aufrüstungsabsichten frühzeitig erkennen und geheime Kriegsplanung unmöglich machen würde.

Der im April 1951 unterzeichnete Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), dem neben Frankreich und der Bundesrepublik auch Italien und die Benelux-Staaten beitraten, diente als Vorbild für ähnlich strukturierte Einigungen in der als Zukunftsbranche wahrgenommenen Atomwirtschaft (die Europäische Atomgemeinschaft, kurz: EURATOM) und beim Handel in einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG); beide Institutionen wurden in den Römischen Verträgen festgeschrieben, die zum 1. Januar 1958 in Kraft traten. Während sich die hohen Erwartungen, die man in EURATOM gesetzt hatte, nicht erfüllten, avancierte die EWG zur Kerninstitution des europäischen Einigungsprozesses. Mit ihr setzte sich allmählich der Gedanke supranationaler Organe und eines Rechtssystems oberhalb der nationalen Ebene durch.

Im Verhältnis zum Osten setzten die Adenauer-Regierungen auf eine „Politik der Stärke“. Die Bundesrepublik sollte mit westlicher Hilfe politisch und ökonomisch so potent werden, dass die Sowjetunion zur Preisgabe ihrer Zone genötigt werden konnte. Die Wiedervereinigung blieb zentrales Ziel deutscher Politik. Der Kanzler war freilich überzeugt, die Einheit dürfe nicht um den Preis westdeutscher Freiheit oder der Verankerung im Westen erkauft werden. Daher stand er sowjetischen Angeboten, durch Neutralisierung ein entmilitarisiertes Gesamtdeutschland zu schaffen, wie sie in der Stalin-Note vom März 1952 vorgebracht wurden, ablehnend gegenüber. Die Bundesrepublik beharrte darauf, die Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches angetreten zu haben, und leitete daraus einen Alleinvertretungsanspruch für ganz Deutschland ab. Um diesen durchzusetzen und das SED-Regime außenpolitisch zu isolieren, formulierte die Regierung eine nach dem damaligen Staatssekretär im Auswärtigen Amt Walter Hallstein benannte Doktrin, der zufolge die Aufnahme diplomatischer Beziehungen anderer Staaten zur DDR als „unfreundlicher Akt“ gewertet wurde.

Die Hallstein-Doktrin war für notwendig befunden worden, nachdem die Bundesregierung 1955 diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion aufgenommen hatte. Damit lief sie Gefahr, die von Moskau vertretene „Zwei-Staaten-Theorie“ in Bezug auf Deutschland anzuerkennen, die deutsche Spaltung zu legalisieren und ihren Anspruch aufzugeben, die einzige legitime Interessenvertreterin des deutschen Volkes zu sein. Dennoch ging der Kanzler nach Moskau. Ihm war bewusst, dass ohne die UdSSR keine Fortschritte in der Wiedervereinigungsfrage erzielt werden konnten. Vor allem aber wurden immer noch tausende deutsche Kriegsgefangene und zivile Verschleppte in der Sowjetunion vermisst. Nach einem zähen Verhandlungspoker hatte Adenauer Erfolg. Wenige Wochen nach seinem Besuch erlaubte die Moskauer Führung den ersten von knapp zehntausend Kriegsgefangenen sowie rund 20000 Zivilisten die Rückkehr nach Deutschland. Die Zeitgenossen sahen darin den größten Triumph seiner Kanzlerschaft. Niemals zuvor und danach war er so populär wie im Herbst 1955.

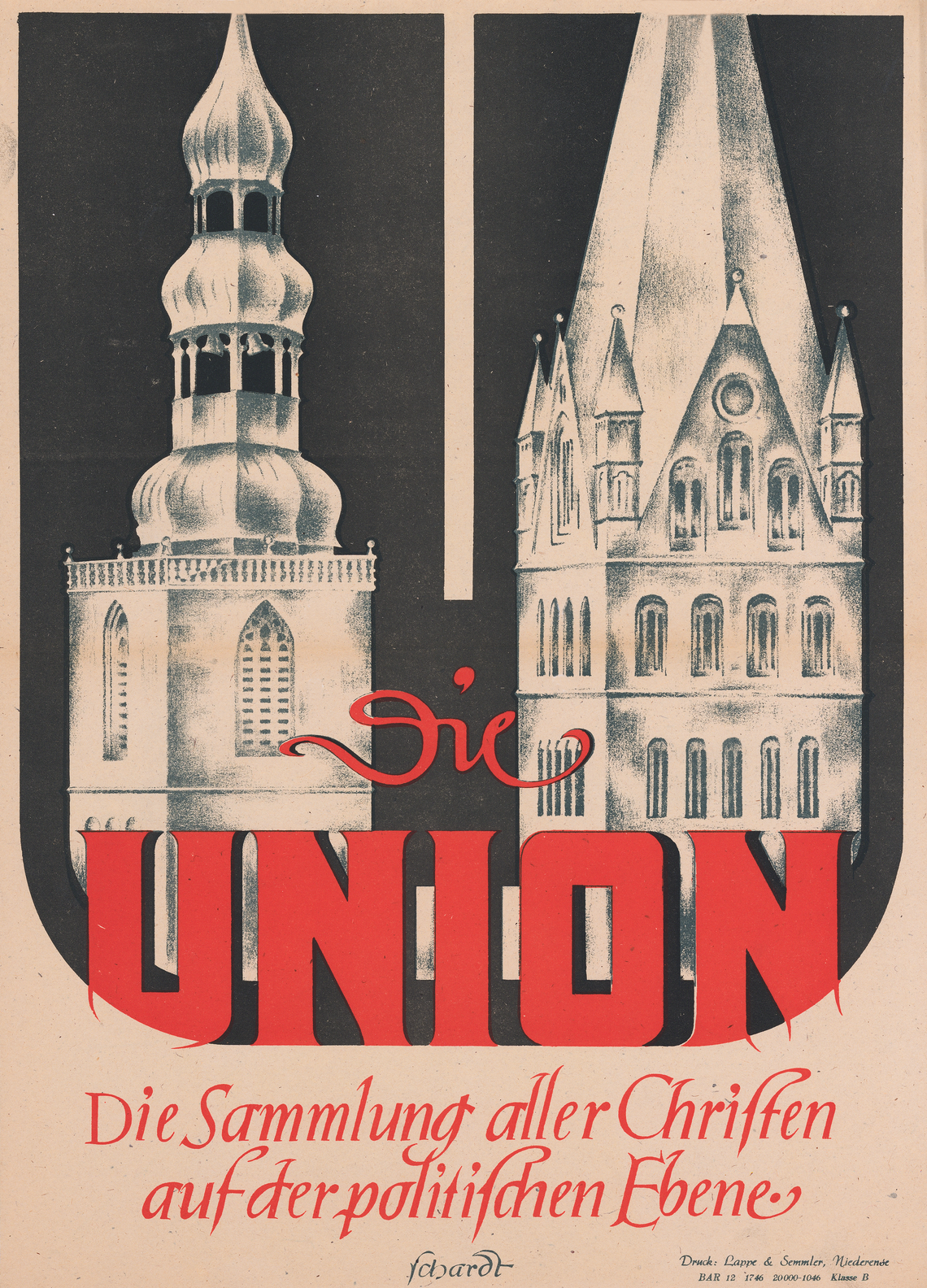

Grundlage der parteipolitischen Dominanz der CDU, die 1953 zum Wahlsieg und 1957 zur absoluten Mehrheit führte und auch 1961 noch einmal bekräftigt wurde, war eine erfolgreiche Integrationspolitik. Mit dem Bemühen um einen Ausgleich zwischen Katholiken und Protestanten profilierte sie sich als überkonfessionelle Sammlungspartei. In ihren Hochburgen im Rheinland knüpfte sie organisatorisch an die Tradition der Zentrumspartei an, distanzierte sich aber zugleich von deren ausschließlich katholischer Ausrichtung. Sie wurde zur politischen Heimat für konservative, liberale und christlich-soziale Kräfte. Das Adjektiv „christlich“ erlaubte es der Union, sich gleichermaßen von einem erbarmungslosen Manchesterliberalismus wie vom Marxismus zu distanzieren, den Sozialdemokraten und Kommunisten noch bis weit in die 1950er Jahre hinein trotz aller anderen Unterschiede als weltanschauliche Grundlage miteinander teilten.

Die christdemokratische Vorherrschaft wurzelte nicht nur in ihrer Anziehungskraft auf ein breites Wählerspektrum, sondern auch in geschickter Koalitionsbildung. In der ersten Legislaturperiode stützte der Kanzler sich auf ein Bündnis aus CDU/CSU, Freien Demokraten und Deutscher Partei (DP), das nach der zweiten Bundestagswahl 1953 noch um den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) als Interessenvertretung der Flüchtlinge aus dem Osten erweitert wurde. Obwohl die kleineren Partner zum Teil nur mit wenigen Abgeordneten im Bundestag vertreten waren, wurden sie bei der Regierungsbildung großzügig bedacht. Auf mittlere Sicht konnten sich die kleineren konservativen Parteien der Sogwirkung, die von ihrem großen Koalitionspartner ausging, nicht entziehen und gingen bis Anfang der 1960er Jahre in der Union auf. Die FDP war der einzige Koalitionspartner, der seine Eigenständigkeit bewahren konnte. Auf diese Weise schrumpfte das Parteienspektrum, das 1949 mit zehn im Bundestag vertretenen Parteien noch stark an die Weimarer Zeit erinnert hatte, im Verlauf der 1950er Jahre zusammen: 1953 saßen noch sechs Parteien im Parlament, 1957 vier und 1961 nur noch drei.

Die Integrationspolitik der Union als Sammlungspartei überbrückte nicht nur konfessionelle Gegensätze und parteipolitische Gräben im konservativen Lager, sondern auch weltanschauliche Zerklüftungen zwischen Tätern, Opfern und Mitläufern des Nationalsozialismus. Sinnbildlich dafür stand Adenauers wichtigster Vertrauter Hans Globke, der von 1932 bis 1945 Ministerialbeamter im Reichsinnenministerium gewesen war. Er hatte in dieser Funktion am Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen mitgearbeitet, die Juden zu Menschen minderen Rechts herabwürdigten. Obwohl Adenauer die Vergangenheit Globkes bekannt war, hielt er an ihm fest, weil er dessen Kompetenz, Effizienz und Loyalität schätzte. Mit dem sogenannten Straffreiheitsgesetz amnestierte der Bundestag schon 1949 Tausende, die wegen NS-Verbrechen mit einer Anklage hatten rechnen müssen. Über den Grundgesetzartikel 131 wurden mehr als 300000 Beamte und Soldaten, die von den Siegermächten aus ihren Stellungen entfernt worden waren, großzügig versorgt. An die Stelle des von den Alliierten vorgesehenen Bruchs trat die Fortführung des deutschen Berufsbeamtentums.

Kaum jemand in der jungen Bundesrepublik legte sonderlich großes Interesse an einer Strafverfolgung nationalsozialistischer Verbrechen an den Tag, so dass die justizielle Aufarbeitung der NS-Vergangenheit für fast ein Jahrzehnt praktisch zum Erliegen kam, nachdem sie aus den Händen der Siegermächte in deutsche Verantwortung übergegangen war. Ein scharfer ideologischer Bruch einerseits und andererseits eine Praxis sozialer Reintegration, die opportunistische Mitläufer des NS-Regimes ebenso umfasste wie hochrangige Überzeugungstäter und wenig moralische Skrupel kannte, kennzeichneten die westdeutsche „Vergangenheitspolitik“ (Norbert Frei). Was Hermann Lübbe das „kommunikative Beschweigen“ der NS-Vergangenheit genannt hat, bildete eine Grundlage dafür, dass sich die politische Polarisierung der Zwischenkriegszeit nach 1949 nicht wiederholte. Seit dem letzten Drittel der 1950er Jahre wurde aus der vom Nationalsozialismus totalitär überformten, durch Krieg und Niederlage traumatisierten Wiederaufbaugesellschaft allmählich eine stärker pluralistische, individualistische und im Ausland zunehmend als gleichberechtigt akzeptierte westliche Konsumgesellschaft. Die Deutschen begannen allmählich, sich selbstkritischer mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die sozialpolitischen Reformen der Adenauer-Regierungen trugen zu diesem Wandel ebenso bei wie der anhaltende wirtschaftliche Aufschwung, die schrittweise Eingewöhnung in demokratische Verfahren und die Ausprägung einer zivilen Kultur.

Allmählich wurde erkennbar, dass die Bundesrepublik jene Stabilität, Sicherheit und Berechenbarkeit einzulösen vermochte, welche die erste deutsche Republik nicht hatte gewährleisten können. In der Bevölkerung stieg die Bereitschaft, sich mit den neuen Verhältnissen nicht nur temporär zu arrangieren, sondern dauerhaft zu identifizieren, zumal spätestens seit dem Bau der Berliner Mauer und der vollständigen Abriegelung der DDR eine Wiedervereinigung in weite Ferne rückte. War die Anfangsphase der Ära Adenauer durch die Bildung und Stabilisierung staatlicher Institutionen geprägt, so zeichnete sich ihre Endphase durch gesellschaftliche Dynamisierung und Liberalisierung aus. Der Gründungskanzler begegnete diesen Entwicklungen nicht ohne Sorge und innere Reserve. 1963 hörte nicht nur Adenauers Zeit an der Regierungsspitze auf. Auch die innen- und außenpolitischen Konstellationen, die sozialen Kräfte und ideellen Strömungen, auf denen seine Kanzlerschaft beruhte, veränderten sich grundlegend.

Konrad Adenauer über die wichtigsten Entscheidungen als Bundeskanzeler, Auszug von der Schallplatte "Aus meinem Leben" (1961).

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der EMI.

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf den entsprechenden Kapiteln der Publikation von Dominik Geppert: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Verlag C.H.Beck, München 2021.

15. Oktober 1963: Eine Ära geht zu Ende. Nach über vierzehnjähriger Amtszeit tritt Konrad Adenauer vom Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland zurück.

Die Ära Adenauer war eine Zeit des Neuaufbaus und der Modernisierung des freien Teiles Deutschlands. Wie schon in seiner Zeit als Kölner Oberbürgermeister setzte Adenauer in seiner Regierungszeit als Bundeskanzler zahlreiche politische Innovationen in Gang, sowohl in der Innenpolitik wie in der Außenpolitik.