Kathrin Zehender

Die Sozialpolitik der Ära Adenauer trug wesentlich zur inneren Stabilisierung der Bundesrepublik bei. Stand in den ersten Jahren die Linderung der Kriegsfolgen im Mittelpunkt, eröffnete das einsetzende Wirtschaftswachstum zu Beginn der 1950er Jahre die finanzielle Grundlage für umfassende sozialpolitische Maßnahmen.

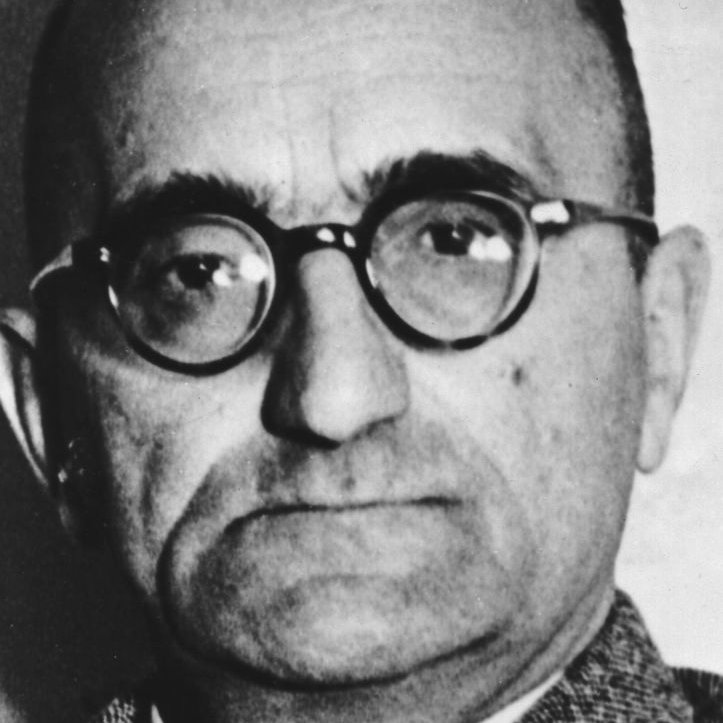

In seiner ersten Regierungserklärung betonte Konrad Adenauer am 20. September 1949: „Das Streben nach Linderung der Not, nach sozialer Gerechtigkeit, wird der oberste Leitstern bei unserer gesamten Arbeit sein.“ Wie aber in der Sozialen Marktwirtschaft die soziale Komponente ausgestaltet werden sollte, ob Wirtschafts- und Sozialpolitik gleichwertig sein sollten oder ob die Wirtschaftspolitik Vorrang vor der Sozialpolitik haben sollte, war in der CDU umstritten. So war die Sozialpolitik der CDU seit ihrer Gründung geprägt von den politischen Grundströmungen, die sie in sich vereinigte: der sozialen, der liberalen und der konservativen.

Auf der einen Seite setzten sich nach 1945 Anhänger des Gewerkschaftsflügels um Karl Arnold und Jakob Kaiser für einen ausgedehnten Sozialstaat und einen „christlichen Sozialismus“ ein, der die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien vorsah. Sie trugen das Erbe der Christlichen Gewerkschaften in die CDU, organisierten sich in den Sozialausschüssen und bekannten sich zu den Werten der katholischen Soziallehre: Personalität, Solidarität und Subsidiarität.

Auf der anderen Seite gab es Vertreter aus protestantisch-bürgerlichen Kreisen, die wirtschaftsnahe Vorstellungen aus dem Liberalismus in die CDU brachten. Die Väter der Sozialen Marktwirtschaft um Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack vertraten dabei die Ansicht, dass die Wirtschaftspolitik der Sozialpolitik übergeordnet sein müsse und sozialpolitische Maßnahmen nur zur Bewältigung von Notlagen vorgesehen seien. Der Antagonismus zwischen dem Gewerkschaftsflügel und dem liberalen Wirtschaftsflügel gehörte zu den Konstanten der Ära Adenauer und flammte auch in der weiteren Geschichte der Partei immer wieder auf.

Diese unterschiedlichen Facetten der frühen wirtschaftspolitischen Ausrichtung der CDU spiegelten sich auch in Konrad Adenauers Einstellungen wider.

Das Ahlener Parteiprogramm von 1947 mit seinen kapitalismuskritischen Aussagen und seinem Bekenntnis zum „christlichen Sozialismus“, das er wesentlich mitgeprägt hatte, war für ihn ein Kompromiss für die Übergangszeit und ein Zugeständnis an die Sozialausschüsse. Von 1948 an setzte er sich immer stärker für die vom Frankfurter Wirtschaftsrat forcierte liberale Wirtschaftspolitik ein und machte sie zum Programm der CDU. Mit den Düsseldorfer Leitsätzen stellte sich die CDU vor den ersten Bundestagswahlen 1949 programmatisch auf die Linie der Sozialen Marktwirtschaft.

Für Konrad Adenauer waren Wirtschafts- und Sozialpolitik eng miteinander verknüpft. Immer wieder erklärte er, dass eine gute Wirtschaftspolitik Voraussetzung für jede Sozialpolitik sei. Auch in seiner ersten Regierungserklärung betonte der Bundeskanzler, dass „die beste Sozialpolitik eine gesunde Wirtschaftspolitik ist, die möglichst vielen Arbeit und Brot gibt“. So erkannte er einerseits das für die Marktwirtschaft grundlegende Leistungsprinzip an und betonte die Bedeutung der Eigenverantwortlichkeit.

Andererseits basierten aber auch Adenauers Einstellungen auf dem christlichen Menschenbild, den Grundideen der katholischen Soziallehre und deren Prinzipien Solidarität und Subsidiarität. Die Wirtschaft hatte danach eine Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwesen und dem Gemeinwohl. „Die Wirtschaft soll dem Menschen dienen, nicht der Mensch der Wirtschaft“, erklärte Adenauer am 24. März 1946 in Köln. Zudem wusste Adenauer um die enormen gesellschaftlichen Herausforderungen, die es in Folge der nationalsozialistischen Tyrannei und des Krieges zu bewältigen galt. Der enorme soziale Sprengstoff, der sich daraus ergab, barg die Gefahr, dass die junge Demokratie – ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg – mit schweren Hypotheken belastet würde. Vor diesem Hintergrund maß Adenauer der Sozialpolitik große Bedeutung bei und befürwortete immer wieder weitgehende sozialpolitische Maßnahmen. Finanz- und wirtschaftspolitische Bedenken und Konflikte innerhalb der Regierungskoalition ordnete er seinem Ziel unter, die Bundesrepublik auch durch eine umfassende Daseinsfürsorge zu stabilisieren.

Das vom Parlamentarischen Rat im Mai 1949 verabschiedete Grundgesetz definierte die Bundesrepublik als „demokratischen und sozialen Bundesstaat“ (Art. 20 Abs. 1). Die Entscheidung darüber, wie dieser aber ausgestaltet sein sollte, wurde bewusst offengelassen. Für die Neuordnung der Sozialsysteme hatten sich seit dem Zusammenbruch zwei Denkschulen herausgebildet: Auf der einen Seite strebten die Gewerkschaften, die SPD und anfangs auch die Alliierten den Aufbau einer Einheitsversicherung an, in Anlehnung an den britischen Beveridge-Plan. Danach sollten die bisher selbstständigen und in zahlreiche Sondersysteme gegliederten Sozialversicherungen in einer Einheitsversicherung zusammengefasst werden. Durch die Einbeziehung all jener, die bisher in Sonderkassen versichert waren, auch der Besserverdienenden, sollte die Leistungsfähigkeit des neuen egalitären Systems gestärkt werden. Auch auf dem linken Flügel der CDU gab es Sympathisanten für diesen Weg.

Widerstand gegen solche Pläne formierte sich dagegen vor allem auf Seiten des Mittelstands, der Bauern, der Handwerker, der freien Berufe, der Angestellten und Beamten sowie dem privaten Versicherungsgewerbe, das seine Existenz bedroht sah. Sie alle verurteilten die Pläne für eine Einheitsversicherung als Folge kollektivistischen Denkens. Auch die Union sowie FDP und DP plädierten für die Wiedereinrichtung der traditionellen gegliederten Sozialversicherung.

Mit dem Ausgang der ersten Bundestagswahl und der Bildung der Mitte-Rechts-Koalition aus CDU, CSU, FDP und DP war die Entscheidung über die Zukunft der Sozialsysteme gefallen: So kam es zu keiner tiefgreifenden Reform, sondern es wurde an das System der deutschen Sozialversicherung angeknüpft, wie es mit der Unfall-, Kranken- und Rentenversicherung in der Bismarck-Ära entstanden und in der Weimarer Republik mit der Arbeitslosenversicherung ausgebaut worden war. So blieb es bei der Vielfalt der Kranken- und Rentenversicherungen. Neu war hingegen der Aufbau einer besonderen Sozialgerichtsbarkeit, mit der die vom Grundgesetz geforderte Trennung von Justiz und Verwaltung umgesetzt wurde.

Während die Gewerkschaften mit ihrer Forderung nach einer Einheitsversicherung keinen Erfolg hatten, konnten sie in anderen Bereichen ihre Vorstellungen durchsetzen. Anstelle der früheren christlichen, sozialdemokratischen und freien Gewerkschaften sollte eine große Einheitsgewerkschaft entstehen, deren Gründung auch die westlichen Besatzungsmächte unterstützten. So wurde 1949 der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) als Dachverband von 16 Einzelgewerkschaften gegründet, die die verschiedenen Industriezweige repräsentierten. Parteipolitisch war er neutral, stand aber traditionell der SPD nahe. Für die Einhaltung der Neutralität kämpften indessen die Vertreter der Sozialausschüsse der CDU, die im DGB vertreten waren.

Nach der ersten Bundestagswahl entwickelte sich zwischen Regierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften ein kooperatives und am Konsens orientiertes Verhältnis. Dies zeigte sich nicht zuletzt an der Lohndisziplin der Gewerkschaften, die nicht unwesentlich zum wirtschaftlichen Aufschwung beitrug. Von Bedeutung war zudem die Idee der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die für die CDU zu den grundlegenden Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft zählte. Im Rahmen der Neuordnung des Tarifvertragswesens wurde die Autonomie der Sozialpartner festgeschrieben. Auch dadurch konnte sich das Verhältnis zwischen Regierung und Gewerkschaften entspannen, da der Staat nicht – wie noch im Rahmen der staatlichen Zwangsschlichtungen zu Zeiten der Weimarer Republik – in Arbeitskämpfe verwickelt wurde.

Mit der Bildung der zeitgenössisch so genannten „kleinen Koalition“, also der Mitte-Rechts-Koalition unter Konrad Adenauer, gaben die Gewerkschaften zudem frühere Forderungen nach Vergesellschaftung der Großbetriebe und Einführung einer zentral geplanten Bedarfsdeckungswirtschaft auf. Stattdessen konzentrierten sie sich auf ein anderes Ziel: die Mitbestimmung der Arbeitnehmer.

Aus Sicht des DGB und unterstützt von der SPD sollten die 1947 in der britischen Zone erlassenen Bestimmungen zur paritätischen Mitbestimmung in der Eisen- und Stahlindustrie auf die gesamte Großindustrie übertragen werden. Innerhalb der Regierung war die Frage jedoch umstritten. Während der Arbeitnehmerflügel der CDU die Forderungen von SPD und Gewerkschaften unterstützte, lehnten der Wirtschaftsflügel, das Bundeswirtschaftsministerium sowie die mitregierende FDP und die DP die Ausweitung ab. Im Januar 1951 spitzte sich der Konflikt zu: Zum 1. Februar wurde zu Streiks in allen Montan-Betrieben aufgerufen. Das gute Verhältnis, das für den Wiederaufbau in den vergangenen Jahren so entscheidend gewesen war, war damit bedroht.

Für Konrad Adenauer kam der Konflikt zur Unzeit: Sowohl außen- als auch innenpolitisch befand sich die Bundesrepublik Anfang 1951 in einer labilen Lage. Zum einen fürchtete er eine Stärkung der nach wie vor vorhandenen radikalen, kommunistischen Kräfte im DGB. Auf dem Höhepunkt der Korea-Krise wollte Adenauer mögliche Streiks im Ruhrgebiet und ein mögliches Überschlagen der Unruhen auf den Rest der Bundesrepublik unter allen Umständen verhindern. Zum anderen befand er sich mitten in den komplexen Verhandlungen über den Schuman-Plan und einen deutschen Wehrbeitrag. Da die SPD beides ablehnte, wollte er sich zumindest die Unterstützung der Gewerkschaften sichern.

In dieser Gemengelage lag dem Bundeskanzler sehr daran, den gemäßigten Flügel im DGB durch ein Entgegenkommen in der Mitbestimmungsfrage zu stärken und im Gegenzug für seinen außenpolitischen Kurs zu gewinnen. Ähnlich beurteilte der DGB-Vorsitzende Hans Böckler die Situation. Auch er strebte eine einvernehmliche Lösung an. Von Vorteil war dabei, dass Böckler und Adenauer sich bereits seit den 1920er Jahren aus Köln kannten und ein gutes Verhältnis zueinander pflegten. Am 11. Januar 1951 trafen sich Böckler und Adenauer und einigten sich auf einen Kompromiss, der die gesetzliche Festschreibung der bisher geltenden Regelung vorsah. Durch das entschiedene Handeln von Adenauer und Böckler konnten die Situation beruhigt und Kämpfe verhindert werden. Am 21. Mai 1951 verabschiedete der Deutschen Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU und der SPD das Montanmitbestimmungsgesetz. FDP und DP lehnten den Kompromiss nach wie vor ab. Das Gesetz sah nun erstmals vor, Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch im Aufsichtsrat zu beteiligen.

Für den sozialen Frieden in der Bundesrepublik hatte die Einigung zwischen Adenauer und Böckler große Bedeutung. Gleichwohl blieb die Mitbestimmungsfrage in der Regierungskoalition und auch innerhalb der CDU zwischen den Sozialausschüssen und dem Wirtschaftsflügel umstritten. Da durch die Regelung aber Streiks abgewendet werden konnten, wurde Adenauer in der Öffentlichkeit für den Kompromiss gefeiert. Adenauer selbst war mit dem Ergebnis vor allem zufrieden, weil er damit die erhoffte Unterstützung für seinen außenpolitischen Kurs erreicht hatte. Am 10. Mai 1951 erklärte er im CDU-Bundesvorstand: „Ich bin der Auffassung, daß die Mitbestimmung in Kohle und Eisen politisch klug war; denn wir haben den DGB von der SPD getrennt. Der DGB wäre niemals für den Schuman-Plan zu gewinnen gewesen, wenn er in der Frage der Mitbestimmung unterlegen wäre.“ Eine weitere Ausdehnung der Mitbestimmung lehnte er indessen ab: „Ich bin nicht dafür, daß dies ein Modellgesetz für die gesamte Wirtschaft ist. Kohle und Eisen sind aber ein Sonderfall, und ich verantworte dieses Gesetz nach wie vor. Bei der Behandlung der generellen Mitbestimmung muß die CDU aber fest bleiben und darf nicht nachgeben.“

Dass die gefundene Regelung die Ausnahme bleiben sollte, zeigte sich auch bei den Beratungen über das Betriebsverfassungsgesetz ein Jahr später: Zwar erhielten die Gewerkschaften damit erstmals auch in anderen Wirtschaftszweigen Zugang zu den Aufsichtsräten, zudem wurden den Betriebsräten weitgehende Informationsrechte eingeräumt. Die Erwartungen der Gewerkschaften wurden damit jedoch nicht erfüllt. Da in der Zwischenzeit der wirtschaftliche Aufschwung eingesetzt und sich die gesamtpolitische Lage stabilisiert hatte, war Adenauer nun nicht mehr bereit, auf weitergehende Forderungen einzugehen.

Die Folgen des Zweiten Weltkriegs waren verheerend, sodass in den ersten Nachkriegsjahren die Linderung der schlimmsten Kriegsfolgen im Mittelpunkt der sozialpolitischen Bemühungen standen. Zu den größten Herausforderungen zählte dabei die Unterstützung und Integration der rund zehn Millionen deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten sowie der etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der SBZ bzw. der DDR. Ihre Eingliederung gehörte zu den größten innenpolitischen Herausforderungen der Nachkriegszeit. Ein erster Meilenstein war das vom Wirtschaftsrat der Bizone erlassene Soforthilfegesetz von 1949 zur Linderung der existentiellen Not. Darüber hinaus entstanden durch Arbeitsbeschaffungsprogramme bis 1956 rund 58.000 Arbeitsplätze, davon 48.000 für Vertriebene. Die Wohnungsnot der Vertriebenen sollte das 1950 verabschiedete Wohnungsbaugesetz lindern. Durch umfassende Umsiedlungsprogramme sollten die Vertriebenen in Gebieten angesiedelt werden, in denen die Chancen auf eine Wohnung und einen Arbeitsplatz größer waren als in den Großstädten.

Einen umfassenden Lastenausgleich über Vermögensumverteilungen oder steuerliche Belastungen Vermögender, wie er seit dem Kriegsende immer wieder gefordert wurde, lehnte die Bundesregierung jedoch ab, da dadurch womöglich unternehmerische Initiativen gebremst und der wirtschaftliche Aufschwung gefährdet würde. Stattdessen sollte aus Adenauers Sicht der wirtschaftliche Wiederaufbau Grundlage für die Integration der Vertriebenen sein: „Der Wiederaufbau unserer Wirtschaft ist die vornehmste, ja einzige Grundlage für jede Sozialpolitik und für die Eingliederung der Vertriebenen. Nur eine blühende Wirtschaft kann die Belastungen aus dem Lastenausgleich auf die Dauer tragen“, erklärte der Bundeskanzler in seiner ersten Regierungserklärung am 20. September 1949.

Die Vertriebenen, deren Interessen vom Bund der vertriebenen Deutschen (BdV) vertreten wurden, forderten indessen immer vehementer einen umfassenden Lastenausgleich. Im Mai 1952 organisierte deren Vorsitzender, der CDU-Bundestagsabgeordnete Linus Kather, eine Massendemonstration mit rund 60.000 Vertriebenen auf dem Bonner Rathausplatz und drohte, mit den BdV-Mitgliedern zur Vertriebenenpartei Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) zu wechseln. Die CDU hätte damit einen bedeutenden Wählerstamm verloren, denn die Mehrheit der Vertrieben war konservativ und antikommunistisch geprägt. Zudem war es Adenauers Anliegen, die sozialen Spannungen abzubauen und eine Radikalisierung der Vertriebenen zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund setzte sich Adenauer trotz Vorbehalten für einen umfassenden Lastenausgleich ein, allerdings ohne die von den Vertriebenen und auch der SPD erhoffte Umverteilung. Verluste an Haus- und Grundvermögen, an Betriebsvermögen sowie nicht in den Währungsausgleich einbezogene Geldvermögen und immaterielle Vermögenselemente sollten im Rahmen der sogenannten Hauptentschädigung ausgeglichen werden. Die Höhe der Entschädigung erfolgte dabei aber nicht proportional zum Verlust, sondern nach einer stark degressiven Formel. Finanziert wurden die Maßnahmen über eine Ausgleichsabgabe, die sich aus einer Vermögensabgabe, einer Hypothekengewinnabgabe und einer Kreditgewinnabgabe zusammensetzte. Die Besitz- und Vermögensstruktur blieb damit weitgehend erhalten. Die Gesamtleistungen des Lastenausgleichs bezifferte das Bundesausgleichsamt zum 1. Januar 2002 auf rund 127 Mrd. DM.

Im August 1952 wurde das Lastenausgleichsgesetz verabschiedet. Es wurde zu einem wichtigen Instrument zur Entschädigung und Eingliederung der Vertriebenen und Bombenkriegsgeschädigten und machte die Bewältigung der Kriegsfolgen zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Der soziale Sprengstoff wurde damit entschärft und die Stabilisierung der Bundesrepublik gesichert. Trotz des großen Gesamtvolumens waren die Leistungen für die Betroffenen aber gering, die meisten erhielten lediglich kleine Renten und Hausratsentschädigungen. Von Bedeutung war die psychologische Wirkung des Lastenausgleichs: Die Anerkennung der Entbehrungen durch die Politik und die Gesellschaft sorgten dafür, dass sich die Situation beruhigte. Viel wichtiger wurde der wirtschaftliche Aufschwung. So wie Adenauer es bereits 1949 betont hatte, ermöglichte es das einsetzende Wirtschaftswachstum, dass sich die Vertriebenen eine neue Existenz aufbauen konnten.

Mit dem Ende der ersten Legislaturperiode waren die dringendsten Probleme der Nachkriegszeit gelöst. Eine Vielzahl an Maßnahmen, oftmals noch unkoordinierte und improvisierte Einzelgesetze, hatte dazu beigetragen, die schlimmste Not zu lindern. Dazu gehörten das Wohnungsbaugesetz (1950) und das Bundesversorgungsgesetz (1950), das die Grundversorgung von Kriegsopfern – darunter fielen Zivilpersonen, aber auch frühere Wehrmachtsangehörige – unter anderem mit Rentenzahlungen, medizinischer Versorgung und beruflichen Hilfen sicherte. Auch das Bundesvertriebenengesetz und das Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung von Verfolgten des Nationalsozialismus (1953) trugen dazu bei, den sozialen Sprengstoff zu entschärfen. In der Familienpolitik, die zu den zentralen Feldern christdemokratischer Sozialpolitik gehörte, wurden mit der Bildung eines eigenen Familienministeriums (1953) und dem Kindergeldgesetz (1954) wichtige Akzente gesetzt.

Übereinstimmung herrschte zwischen Regierung und Opposition, dass nun aber die Zeit des „Flickwerks“ vorbei und eine umfassend geplante Reform der Sozialleistungen notwendig sei. Gleichwohl waren einer Zusammenarbeit enge Grenzen gesetzt. So plädierte die SPD grundsätzlich für steuerfinanzierte Fürsorge, während die CDU dem beitragsfinanzierten Versicherungssystem den Vorrang geben wollte. Der Wirtschaftsaufschwung und die gute Beschäftigungslage lieferten indessen die finanzielle Grundlage für weitere sozialpolitische Maßnahmen.

Nach seiner Wiederwahl zum Bundeskanzler kündigte Adenauer im Oktober 1953 eine große Sozialreform an. Während vom wirtschaftlichen Aufstieg bislang in erster Linie die im Arbeitsleben Stehenden profitiert hätten, sollten nun Maßnahmen erfolgen, durch die die wirtschaftliche Lage der Rentner, Invaliden, Waisen und Hinterbliebenen verbessert würde. Eine Gesamtreform wurde im Laufe der Legislaturperiode jedoch immer unwahrscheinlicher, da sich insbesondere die verschiedenen Ministerien nicht auf gemeinsame Grundlagen einigen konnten. Als bereits das Ende der Legislaturperiode nahte, beschloss Adenauer, zumindest eine Teilreform umzusetzen – nachdem er eine große Reform angekündigt hatte, konnte er nicht ergebnislos in den Wahlkampf starten.

Nachdem sich Adenauer zu dieser Entscheidung durchgerungen hatte, lag es nahe, den Schwerpunkt auf eine Rentenreform zu legen. Das Phänomen der Altersarmut war zu dieser Zeit noch weit verbreitet, sodass eine Rentenreform breiten Bevölkerungskreisen zugutekommen würde. Im Herbst 1955 wurden die Ideen konkret. Angeregt durch das Konzept des Kölner Privatdozenten Wilfried Schreiber unterstützte der Bundeskanzler die Idee eines Solidarvertrags zwischen den Generationen, nach dem die Erwerbstätigen für die Renten der vorhergehenden Generation aufkommen sollten. Zudem sollte die Rente „dynamisch“ sein, also an die Entwicklung der Löhne angepasst werden. Die Rente sollte nicht mehr nur Lohnersatz sein, sondern den einmal erreichten Lebensstandard erhalten. Was Adenauer und Bundesarbeitsminister Anton Storch begeisterte, löste bei Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und Finanzminister Fritz Schäffer helles Entsetzen aus. Sie wiesen auf die hohen Kosten, die nicht kalkulierbare demographische Entwicklung sowie den ungewissen Konjunkturverlauf hin. Zudem sorgten sie sich, dass die Rentner durch die Kopplung an die Löhne künftig an der Seite der Gewerkschaften für überzogene Lohnforderungen eintreten würden. Schließlich sahen sie durch die Pläne eine deutlich erhöhte Inflationsgefahr auf die Bundesrepublik zukommen.

Deutschlandspiegel 28/1957, 31.01.1957, Quelle: Bundesarchiv, Bestand Film: F 001711

Die Befürworter der Reform, einschließlich Adenauer, sahen die Risiken vor dem Hintergrund der guten Beschäftigungslage und des Wirtschaftswachstums aber für vertretbar und setzten die Reform gegen die Widerstände auch in den eigenen Reihen durch. Auch Finanzminister Schäffer und Wirtschaftsminister Erhard mussten erkennen, dass die Regierung in einem scharfen Wettbewerb zur SPD stand und nur wenige Monate vor der Wahl kaum mehr eine andere Möglichkeit blieb, als sich den Plänen zu beugen. Im Bundestag bildete sich indessen eine ähnliche Allianz, wie sie schon bei den Beratungen zur Montanmitbestimmung zu beobachten gewesen war. Mit den Stimmen der SPD und gegen FDP und DP wurde die Einführung der dynamischen Rente am 21. Januar 1957 beschlossen.

Zu den befürchteten negativen Auswirkungen der Reform kam es zumindest kurz- und mittelfristig nicht. Die problematischen Folgen insbesondere der demographischen Entwicklung zeigten sich erst in den 1970er Jahren. Stattdessen überwogen zunächst die Vorteile. Die Rentenreform wirkte integrierend und sorgte dafür, dass nun auch die breite Masse der Rentner vom wirtschaftlichen Aufschwung profitierte. Auf einen Schlag erhöhte die Reform die Renten um durchschnittlich 60 bis 70 Prozent. Klassenkampfparolen fanden damit noch weniger Anklang als zuvor. Bis heute gilt die Einführung der dynamischen Rente als herausragende sozialpolitische Leistung. Sie wirkte zudem musterbildend für das gesamte Sozialsystem: Am Ende der Ära Adenauer wurde die Unfallversicherung dynamisiert, 1970 die Kriegsopferversorgung und 1972 auch der Lastenausgleich.

Ohne Adenauers entschiedenes Handeln wäre die Rentenreform nicht zustande gekommen. Indem er in den Monaten vor der Verabschiedung des Gesetzes immer wieder die Widerstände in der eigenen Regierungskoalition mit aller Macht beiseitegeschoben hatte, zeigte er zudem, dass er nicht nur als Außenpolitiker, sondern auch als Sozialreformer klare Vorstellungen hatte und bereit war, diese durchzusetzen.

„Die Sozialreform wird fortgeführt werden“, kündigte Konrad Adenauer nach der dritten Bundestagswahl in seiner Regierungserklärung am 29. Oktober 1957 an. Zu Beginn der dritten Legislaturperiode stellte der Bundeskanzler aber auch fest, dass sich durch den wirtschaftlichen Aufschwung die gesellschaftlichen Strukturen verändert hätten. Weite Teile der Bevölkerung, die bisher kaum das Existenzminimum erreicht hätten, seien in höhere Einkommensschichten aufgestiegen. Ein bloßes „Weiter so“ sollte es in der Sozialpolitik nach Adenauers Sicht daher nicht geben, stattdessen mahnte er: „Die Bundesregierung ist entschlossen, den Gedanken der Selbsthilfe und privaten Initiative in jeder Weise zu fördern und das Abgleiten in einen totalen Versorgungsstaat, der früher oder später den Wohlstand vernichten würde, zu verhindern.“

In den vergangenen Jahren hatte der wirtschaftliche Aufschwung die Grundlage für die verabschiedeten sozialpolitischen Maßnahmen geschaffen – ohne diesen finanziellen Spielraum wäre die Rentenreform undenkbar gewesen, und auch andere Maßnahmen wie der Lastenausgleich oder das Wohnungsbaugesetz hätten zu einer unkalkulierbaren Belastung des Bundeshauhalts geführt. Die Sozialleistungsquote der Bundesrepublik gehörte in den 1950er und 1960er Jahren weltweit zu den höchsten und stieg von 14,8 Prozent im Jahr 1950 auf 17,4 Prozent im Jahr 1966, zudem erhöhten sich die Beitragssätze von 20 Prozent des Arbeitsverdienstes im Jahr 1950 auf 25,3 Prozent im Jahr 1966.

Angesichts dieser Entwicklung markierten die 1960er Jahre schließlich auch die Verlagerung des Schwerpunkts von der Sozialpolitik zur Gesellschaftspolitik. Mit dem Arbeitsförderungsgesetz sowie dem Berufs- und Ausbildungsgesetz wurde die traditionelle Sozialpolitik um neue Aufgabenfelder ergänzt. Maßnahmen zur Vermögensbildung, wie das 1961 verabschiedete erste Vermögensbildungsgesetz, sollten es breiten Bevölkerungsschichten ermöglichen, vom Wohlstand zu profitieren, Sparguthaben anzulegen und Wohneigentum zu erwerben. Besonders für den Arbeitnehmerflügel in der CDU waren diese Maßnahmen von Bedeutung. Obwohl nicht nur Adenauer selbst, sondern insbesondere Wirtschaftsminister Ludwig Erhard immer wieder zum Maßhalten aufforderte, schritt mit der Einführung des Wohngeldes (1960) und der Dynamisierung der Unfallversicherung (1963) der Ausbau des Sozialstaats voran.

Dass Adenauers Regierungszeit auch eine Ära der großen Sozialreformen war, zeigte sich indessen erneut bei der Fürsorgereform, die neben der Rentenreform zu den großen sozialpolitischen Neuerungen zählte. Anstelle der traditionellen Armenfürsorge wurde mit dem 1961 verabschiedeten Bundessozialhilfegesetz der Rechtsanspruch auf ein individuelles, bedürftigkeitsgeprüftes Existenzminimum garantiert, zudem enthielt es präventive Elemente und förderte die Eigeninitiative. Das unterste soziale Sicherungsnetz wurde damit grundlegend neu geordnet.

Am Ende der Ära Adenauer konnte die Bundesrepublik auf eine beachtliche sozialpolitische Bilanz zurückblicken. Den finanziellen Spielraum dafür eröffnete die nahezu ständige Prosperität. Der Wohlstand kam breiten Bevölkerungsschichten zugute. Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten wurden verringert. Ausgleichende sozialpolitische Maßnahmen trugen wesentlich zur Stabilisierung der Demokratie bei. Mit großen und innovativen Sozialreformen wie der Rentenreform oder dem Lastenausgleich zeigte Adenauer, dass von einem Primat der Außenpolitik in seiner Regierungszeit keine Rede sein konnte.

Der Erfolg der Sozialpolitik schützte die Gesellschaft vor kommunistischen Agitationen und zeigte, dass soziale Gerechtigkeit auch in einem marktwirtschaftlichen System möglich war. Gleichwohl hatte dies seinen Preis und blieb innerhalb der CDU nicht unumstritten. Schon mit der Verabschiedung der Rentenreform wurde das Abgleiten in den Versorgungsstaat angemahnt, der Übergang zu einer „Gefälligkeitspolitik“. Die parteiinternen Konflikte um die Sozialpolitik in der CDU verschwanden nie, wurden jedoch vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs abgeschwächt. Das gemeinsame Ziel, kommunistische Bestrebungen abzuwehren und damit auch die SPD in die Defensive zu drängen, sorgte dafür, dass kritische Stimmen, die vor einem ausufernden Wohlfahrtsstaat warnten, ihre Bedenken zurückstellten. So wirkte die Sozialpolitik auch innerhalb der CDU integrierend – der Arbeitnehmerflügel, der noch wenige Jahre zuvor einen „christlichen Sozialismus“ gefordert hatte, wurde mit der Sozialen Marktwirtschaft versöhnt.

Wenn festgestellt wird, dass Konrad Adenauer im Laufe seiner Regierungszeit oft widersprüchlich agierte und einerseits vor einem Abgleiten in den Versorgungsstaat warnte, andererseits aber umfassende sozialpolitische Maßnahmen wie die Rentenreform durchsetzte, so hatte er diese Gesamtkonstellation immer im Blick. Die Abwehr der kommunistischen Gefahr und die innenpolitische Stabilisierung der Bundesrepublik und der liberalen Demokratie hatten für den Bundeskanzler oberste Priorität – dazu trug die Sozialpolitik der Ära Adenauer wesentlich bei.

Innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft, die Adenauer mit Wirtschaftsminister Ludwig Erhard einführt, müssen wirtschaftspolitische Entscheidungen stets flexibel ausgehandelt werden.