| 3. April 1916 | Eintritt in den Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg |

| Sommer 1916 | Immatrikuliert als Student der Medizin in München und Würzburg |

| 3. Mai 1918 | Beginn des Jurastudiums an der Universität München (später in Freiburg und Würzburg fortgesetzt) |

| 1920 | Abschluss des Studiums der Rechts- und Staatswissenschaften mit der Promotion in Würzburg zum Dr. jur. |

| 1920-1923 | Referendarzeit |

| Ende 1920 | Beitritt in die Organisation der Jungdemokraten |

| 1920-1933 | Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), ab 1930 in der Deutschen Staatspartei (Nachfolger DDP) |

| 1. Mai 1923 | Mitbegründer des demokratischen Bundes „Der Reichsadler“ |

| 9. Nov. 1923 | Assessorexamen |

| Juni 1924 | Niederlassung als Rechtsanwalt in München, ab 1926 in Bamberg |

| Ab 1926 | Vorsitz der DDP in Bamberg |

| 1933-1945 | Kontakte zum Widerstand (Robinson-Strassmann-Gruppe, Berlin) |

| 1938 u. 1944 | Dehler wird vorübergehend verhaftet |

| 1945 | Rückkehr nach Bamberg, Ernennung zum Landrat, später Ernennung zum Generalstaatsanwalt in Bamberg (1947) |

| 1946 | Mitglied der Bayrischen Verfassungsgebenden Landesversammlung |

| 1946-1949 | Mitglied des Bayrischen Landtages |

| 1947-1949 | Ernennung zum Oberlandesgerichtspräsidenten in Bamberg |

| 1948 u. 1949 | Mitglied des Parlamentarischen Rates |

| 1949-1967 | Abgeordneter des Deutschen Bundestages |

| 1949-1953 | Justizminister im Adenauer-Kabinett |

| 1953-1957 | Fraktionsvorsitz der FDP im Bundestag |

| 1954-1957 | Bundesvorsitzender der FDP |

| 1960-1967 | Vizepräsident des Deutschen Bundestages |

Thomas Dehler, erster Justizminister der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1953 sowie Fraktions- bzw. Parteivorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP) von 1953/54 bis 1956/57, war Partner und Gegenspieler Konrad Adenauers in einer Person. Als Minister leistete er wertvolle Sacharbeit und stand dem Kanzler treu zur Seite. Nach seinem Wechsel in die Parteiämter schlug das Verhältnis jedoch in politische Rivalität und persönliche Feindschaft um. Erst kurz vor ihrem Tod im Jahr 1967 gelang diesen beiden prägenden Gestalten der frühen Bundesrepublik doch noch die Aussöhnung.

1897 als Sohn eines Metzgers und Gastwirts im fränkischen Lichtenfels geboren, absolvierte Dehler nach seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg ein Jurastudium und eröffnete 1925 eine Rechtsanwaltskanzlei in Bamberg. Selbst mit einer Jüdin verheiratet, vertrat er während des Nationalsozialismus die Belange jüdischer Mandanten vor Gericht und engagierte sich in einem liberalen Widerstandskreis. 1938 wurde er vorübergehend inhaftiert, 1944 als Hilfsarbeiter bei der nationalsozialistischen Bautruppe „Organisation Todt“ verpflichtet, kurze Zeit später jedoch wieder entlassen. Nach Kriegsende beteiligte sich Dehler im Auftrag der amerikanischen Besatzungsmacht am Wiederaufbau politischer und rechtlicher Strukturen in Bamberg und Umgebung, zunächst als Landrat, später als Generalstaatsanwalt. 1946 wurde er zum ersten Vorsitzenden des bayerischen Landesverbands der FDP gewählt. Ein Vierteljahrhundert nach seinem Beitritt zur Deutschen Demokratischen Partei (DDP) im Jahr 1920 fand er damit abermals zu einer liberalen Partei, die er bald auch über die Grenzen seiner fränkischen Heimat hinaus vertreten sollte.

Dehler und Adenauer begegneten sich im Mai 1948 auf dem Europa-Kongress in Den Haag. Wenige Monate später, ab September 1948, saßen sie gemeinsam in der Bonner Pädagogischen Akademie, wo Adenauer als Präsident die Sitzungen des Parlamentarischen Rates leitete, dem Dehler für die FDP-Fraktion angehörte. Im Herbst 1949 schließlich wurde Dehler als Justizminister in das erste Kabinett Adenauer berufen. Während der politischen Kämpfe der ersten Legislaturperiode warf er sich für den Bundeskanzler entschieden in die Bresche. Dabei schoss er temperamentsbedingt nicht selten über das Ziel hinaus. In Bonn wurde kolportiert, Dehler wisse nicht, was er sagen werde, wenn er das Podium betrete, und wisse nicht mehr, was er gesagt habe, wenn er es wieder verlasse. Durch seine leidenschaftlichen Reden überwarf er sich mit Gewerkschaften und Sozialdemokraten. In seiner Impulsivität machte er selbst vor dem Bundesverfassungsgericht nicht halt, wie der Verfassungskonflikt um die Ratifizierung der Westverträge zeigte. Als Justizminister kämpfte Dehler an Adenauers Seite für das Inkrafttreten des im Mai 1952 unterzeichneten Deutschlandvertrages sowie des Vertrages über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG). Im November zeichnete sich jedoch ab, dass Karlsruhe zu einem negativen Urteil über die Vereinbarkeit der EVG mit dem Grundgesetz kommen könnte, woraufhin Dehler die Richter öffentlich scharf angriff. Selbst Bundespräsident Theodor Heuss sah sich von seinem alten liberalen Weggefährten über Gebühr unter Druck gesetzt, seinen diesbezüglichen Gutachtenantrag an das Gericht wieder zurückzuziehen.

So hatte sich Dehler, als die bürgerliche Koalition nach der Bundestagswahl vom 6. September 1953 erneuert wurde, eine Vielzahl von Feinden gemacht. Adenauer selbst wollte den streitbaren Franken durchaus in der Regierung halten. Der Widerstand gegen Dehler kam zunächst aus der CSU, wo man den antiklerikalen Zungenschlag seiner Wahlkampfreden und seine Angriffe auf den Bischof von Würzburg, Julius Döpfner, nicht vergessen hatte. Zu Fall brachten Dehler aber schließlich seine Parteifreunde und die Repräsentanten zweier Verfassungsorgane: Bundespräsident Heuss und Bundesverfassungsgerichtspräsident Hermann Höpker Aschoff. Noch vor Beginn der eigentlichen Koalitionsverhandlungen besuchte Höpker Aschoff den Kanzler in seinem Urlaubsort Bühlerhöhe, um ihn darüber zu informieren, dass er sich eine Zusammenarbeit mit dem amtierenden Justizminister bei der fälligen Novellierung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes nicht vorstellen könne. Schützenhilfe erhielt er dabei von Heuss, der einer FDP-Delegation am 6. Oktober 1953 unverblümt mitteilte, er werde die Ernennungsurkunde Dehlers nicht unterzeichnen. Unter diesen Umständen rückte Adenauer davon ab, Dehler noch einmal ins Kabinett zu berufen.

Dehler fühlte sich, was die Vorgänge bei der Regierungsbildung 1953 anbetrifft, von Adenauer im Stich gelassen. Die unbedingte Gefolgschaft, die er dem Kanzler früher entgegenbrachte, wich nun einer nicht minder stark ausgeprägten Feindschaft. Als Forum der Auseinandersetzung bot sich ihm nun die parlamentarische und parteipolitische Bühne. Am 20. Oktober 1953 wurde Dehler zum Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt, fünf Monate später übernahm er auch den Parteivorsitz. Mit diesen Personalentscheidungen reagierte die FDP auf ihre bisherigen Erfahrungen in der Regierungsarbeit und ihre Verluste bei der Bundestagswahl. Der streitbare Franke sollte das liberale Profil gegenüber der CDU schärfen und die Konflikte in der Koalition – zumindest begrenzt – eskalieren. Für diese Aufgabe war Dehler der richtige und der falsche Mann zugleich. Erwartungsgemäß suchte er die Debatte mit Adenauer in aller Öffentlichkeit, im Deutschen Bundestag ebenso wie bei seinen Reden als Parteivorsitzender. Er führte sie aber mit einer Schärfe, welche die Koalitionsatmosphäre zusehends vergiftete.

Spätestens im Frühjahr 1955 hatten sich die beiden Spitzenpolitiker der Koalition nichts mehr zu sagen und begegneten einander in einem Klima des Misstrauens. Wiederholt bekräftigte Adenauer seine Absicht, den FDP-Vorsitzenden nicht mehr zu vertraulichen Sitzungen hinzuzuziehen oder nur noch „in Gegenwart von zuverlässigen Zeugen“ mit ihm zu sprechen. Schließlich erledigten sie ihre Kontakte fast nur noch auf dem schriftlichen Weg. Infolge der gestörten Kommunikation etablierte sich im Laufe des Jahres 1955 eine Form der Konfliktaustragung, die Dehler auf dem Höhepunkt der Krise als „Briefkrieg“ bezeichnet hat. Diesen „Briefkrieg“ führten die beiden Politiker nach dem immer gleichen Muster: Zunächst äußerte Dehler sich öffentlich mit scharfer Kritik an Adenauer und der Bundesregierung, wurde vom Kanzler daraufhin schriftlich zur Rede gestellt, konnte aber, da er meist ohne Manuskript sprach, auf bestimmte Passagen nicht festgelegt werden. Zeitungsberichte tat er als entstellt ab oder erklärte, er sei falsch zitiert worden.

Das Feld, das Dehler bei seinen Auftritten immer wieder bearbeitete, war die Außen- und Deutschlandpolitik. Mit dem Abschluss der Pariser Verträge im Oktober 1954 und dem Beitritt der Bundesrepublik zum atlantischen Bündnis hatte die von Adenauer betriebene Politik der Westbindung den Durchbruch erzielt. Innerhalb der Koalition taten sich aber nun ernsthafte Risse auf. Im Frühjahr 1955 verweigerte die FDP-Fraktion dem Bundeskanzler die Gefolgschaft bei der Abstimmung über das Saarstatut, das eine Europäisierung des Saargebiets vorsah und nach dem Willen Adenauers ein Hindernis auf dem Weg zur deutsch-französischen Aussöhnung beseitigen sollte. Die Freien Demokraten hingegen stilisierten die Saar zum Testfall für die nationale Zukunft, bewusst auch mit Blick nach Osten, wo sich die Aussichten auf eine zeitnahe Wiedervereinigung verdüsterten. In der Tat ließen die Genfer Viermächtekonferenzen des Jahres 1955 dann bei manchem Beobachter die Erkenntnis reifen, dass sich mit dem Erfolg der Westpolitik auch die Spaltung Europas und die Teilung Deutschlands vertieft hatten. Dehler wuchs nun in die Rolle eines ständigen Mahners für die Einheit hinein. Zugleich übte er unverhohlene Kritik an den Pariser Verträgen, die er fortan als Hindernis für die Wiedervereinigung anprangerte und gegebenenfalls einer – nicht näher definierten – Revision unterziehen wollte. Dass Dehler den langfristigen Fortbestand der Verträge relativierte, da sie gerade frisch geschlossen waren, hielt Adenauer für ein psychologisch fatales Signal gegenüber dem Ausland. Mehr noch: Er sah darin die Bereitschaft des Koalitionspartners, die ganze Westbindung, also das Kernelement seiner Außenpolitik, zur Disposition zu stellen.

Im Oktober und November 1955 musste der Kanzler in seinem Rhöndorfer Wohnhaus eine hartnäckige Lungenentzündung auskurieren. Die mehrwöchige Krankheitsphase gab ihm Gelegenheit, die Koalitionsprobleme fernab des Tagesgeschäfts zu durchdenken. Am Abend des 21. November beriet er sich mit Staatssekretär Hans Globke, dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Heinrich Krone und Bundesaußenminister Heinrich von Brentano über das weitere Vorgehen. Tags darauf erhielt Dehler ein langes Schreiben, das den Höhepunkt des „Briefkriegs“ markierte und bald zum beherrschenden Gesprächsthema in Bonn werden sollte. Darin verlangte Adenauer von der FDP-Fraktion ein schriftliches Versprechen, bis zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr öffentlich von der Regierungslinie abzuweichen, damit „eine agitatorische Auseinandersetzung über die gemeinsame Arbeit der Koalitionsparteien bei den Bundestagswahlen 1957 ausgeschlossen wird.“ Diese Aufforderung wurde im Kontext der Krise als Versuch verstanden, die FDP zu knebeln. Im Wissen um die Schwäche Dehlers, der auch innerparteilich stark polarisierte, wollte Adenauer die Freien Demokraten zu einer Entscheidung zwingen, die zwar das Ende der Koalition hätte bedeuten können, günstigenfalls jedoch auf einen Wechsel in den Führungsämtern und die Wahl eines bequemeren Kandidaten hinauslaufen würde. Die geforderte Garantieerklärung hat Dehler, darin gestärkt durch einen einstimmigen Beschluss der Fraktion, allerdings verweigert. Der Kanzler musste nun dem Drängen nach einer mündlichen Aussprache nachgeben.

Die Koalitionsbesprechungen fanden über zwei Wochen verteilt statt, am Dienstag und Mittwoch, dem 6. und 7. Dezember, dann noch einmal am Dienstag, dem 13. Dezember 1955. Der Teilnehmerkreis bestand aus den Spitzen der Koalitionsfraktionen, Kabinettsvertretern und Beamten des Kanzleramtes. Während man in der ersten Sitzung fast dreieinhalb Stunden diskutierte, nahmen die späteren Termine nur noch zwei beziehungsweise anderthalb Stunden in Anspruch. Um den Wortlaut der Gespräche exakt zu dokumentieren, saßen nicht nur zwei Parlamentsstenografen bereit. Adenauer hatte, ein einmaliger Vorgang, sogar Mikrofone aufstellen und eine Tonbandaufnahme vorbereiten lassen. Dementsprechend war die ganze Gesprächsführung des Kanzlers darauf angelegt, die Widersprüche in Dehlers Haltung zur Koalition offenzulegen. Adenauer begann seine Ausführungen, wie er es gerne tat, mit einem pessimistischen Referat über die außenpolitische Lage, vor deren Hintergrund die irrlichternden Auftritte Dehlers besonders schädlich wirken sollten. Präpariert mit einer Materialsammlung aus Zeitungsausschnitten und Agenturmeldungen, griff er den FDP-Vorsitzenden unablässig an. In der Gesamtschau zeichnete er ein Bild, in dem Dehler nicht als Opfer ungezügelter Leidenschaft, sondern als berechnender Taktiker erschien, der die Konfrontation mit der CDU auf deutschlandpolitischem Gebiet suchte, um bei nächster Gelegenheit einen Koalitionswechsel vorzunehmen.

Dehler war von dem aggressiven Auftakt der Besprechung anscheinend überrascht, jedenfalls agierte er recht defensiv und beschränkte sich darauf, die Seriosität der angeführten Belegstellen anzuzweifeln. Adenauer gab ihm allerdings auch keine Möglichkeit, seine außen- und deutschlandpolitischen Ideen zusammenhängend darzulegen. Er wollte das Gespräch nicht als Grundsatzdiskussion führen, sondern auf den Koalitionskonflikt als solchen konzentrieren, also Dehlers vermeintliche Zwiespältigkeit und Illoyalität. Wo die Thematik der Pariser Verträge doch berührt wurde, stritten sich die Kontrahenten vor allem darüber, was Dehler bei seinen verschiedenen Reden zum Thema eigentlich gesagt hatte und wie es zu verstehen sei. Damit war die Tonlage für das weitere Gespräch vorgegeben. Dehler verlangte vom Bundeskanzler eine grundsätzliche Erklärung zur Deutschlandpolitik, was Adenauer ablehnte. Inhaltlich hatte die Diskussion rasch einen toten Punkt erreicht.

Umso deutlicher gelang es Adenauer, Dehler innerhalb der Gesprächsrunde zu isolieren. Die maßgeblichen Vertreter von CDU, CSU und der kleinen konservativen Deutschen Partei – Heinrich Krone, Richard Stücklen und Hans-Joachim von Merkatz – stützten die Position des Bundeskanzlers. Auch die anwesenden FDP-Politiker hielten sich mit der Verteidigung ihres Vorsitzenden merklich zurück. Der Kanzler nutzte dies aus, indem er den Fortbestand der Koalition mit der Personalfrage verknüpfte. Als die Kontrahenten am 13. Dezember 1955 auseinander gingen, lag die Forderung, die FDP müsse Dehler opfern, um die Regierung zu retten, offen auf dem Tisch.

Mit den Niederschriften und den Tonbandaufzeichnungen der Koalitionsbesprechungen existierte eine drastische Dokumentation des Zerwürfnisses. Adenauer hatte, woran ihn Dehler mit Schreiben vom 2. Januar 1956 ausdrücklich erinnerte, sämtlichen Teilnehmern eine Ausfertigung des Protokolls versprochen. Als der FDP-Vorsitzende nun Anspruch auf Kopien der Tonbänder und des Protokolls erhob, lehnte Adenauer das mit dem Argument ab, der Inhalt des Materials sei – insbesondere im Hinblick auf seine außenpolitischen Passagen – „nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“. In der Koalitionsrunde hatten einige Teilnehmer mit einem gewissen Zynismus auf undichte Stellen namentlich in der FDP-Fraktion, aber auch in anderen Gremien hingewiesen. Das Risiko, dass pikante Details aus den Besprechungen an Journalisten weitergegeben würden, erschien schlichtweg zu hoch. So blieben die Bänder unter Verschluss, obwohl Dehler noch bis Mitte der 1960er Jahre durch verschiedene Gerichtsinstanzen auf Herausgabe klagte. Erst nach dem Rücktritt Adenauers (und mit dessen Zustimmung) sollte er eine Kopie erhalten. 2013 schließlich wurde der Wortlaut der Besprechungen im Rahmen der Edition „Adenauer und die FDP“ vollständig veröffentlicht.

Im Anschluss an die Besprechungen vom Dezember 1955 beschleunigte sich der Niedergang der Koalition. Adenauers Kalkül, Dehler könnte bei den Neuwahlen des FDP-Fraktionsvorsitzes am 10. Januar 1956 abgewählt werden, ging nicht auf. Ausgerechnet jetzt legte die CDU/CSU nämlich einen Vorschlag für eine Reform des Wahlrechts vor, dass das bestehende Verhältniswahlrecht mit Elementen des Mehrheitswahlrechts kombinierte und die FDP damit um ihre parlamentarische Existenz bangen ließ. Angesichts dieser Bedrohung wurde Dehler im Amt bestätigt. Nicht weniger unerfreulich waren aus Adenauers Sicht die Konsequenzen der Bonner Koalitionskrise auf landespolitischer Ebene. In Nordrhein-Westfalen strebte eine Gruppe jüngerer FDP-Politiker um Willi Weyer, Wolfgang Döring und Walter Scheel die Aufkündigung des Bündnisses mit der CDU und einen Wechsel zur SPD an. Tatsächlich wurde der langjährige Ministerpräsident Karl Arnold am 20. Februar 1956 durch ein Misstrauensvotum gestürzt; noch in derselben Sitzung wählte der Landtag den SPD-Politiker Fritz Steinhoff zum neuen Regierungschef. In der heillos zerstrittenen Bundestagsfraktion der FDP kam es daraufhin zum Schwur. Am 23. Februar 1956 erklärte der regierungstreue Flügel seinen Austritt. Der überwiegende Teil der Abgeordneten blieb der Fraktion jedoch treu und ging unter Dehlers Führung in die Opposition.

Vermutlich hat Adenauer, indem er den Druck auf die FDP erhöhte, zwar eine mögliche Spaltung der Partei in Kauf genommen, ihre Zerschlagung als eigenständige Kraft aber nicht zielgerichtet angestrebt. In dem Augenblick, als der Koalitionsbruch vollzogen war, schien er ihn schon wieder bereut zu haben. Rasch war absehbar, dass sich die von den FDP-Dissidenten neu gegründete Freie Volkspartei (FVP) als zweite liberale Kraft nicht würde etablieren können, möglicherweise also ein künftiger Koalitionspartner zur Sicherung der bürgerlichen Mehrheit fehlte. Im Laufe des Jahres 1956 ließ sich Adenauer daher auf verschiedene Sondierungen mit Dehler ein, die aber alle im Sande verliefen, da es innerhalb der FDP keine Mehrheit für eine Rückkehr in die Regierung gab. Nach allem, was geschehen war, ist es allerdings bemerkenswert, dass Dehler sich eine Neuauflage der Zusammenarbeit mit Adenauer überhaupt hat vorstellen können. Kurze Zeit später zerfiel Dehlers parteiinterne Macht; zunächst musste er Anfang Januar 1957 den Vorsitz der Fraktion abgeben, kurz darauf den Vorsitz der Partei. Als CDU und CSU in der Bundestagswahl von 1957 dann überragend gut abschnitten und sogar die absolute Mehrheit der Stimmen und Mandate gewannen, brauchte Adenauer auf die FDP keine Rücksicht mehr zu nehmen. Erst 1961, nach den Verlusten bei der vierten Bundestagswahl, musste er sie wieder ins Boot holen. Dehler war zwar, was wenig überrascht, entschieden gegen eine neuerliche Koalition mit Adenauer eingestellt, konnte sich aber gegen den Parteivorsitzenden Erich Mende nicht durchsetzen.

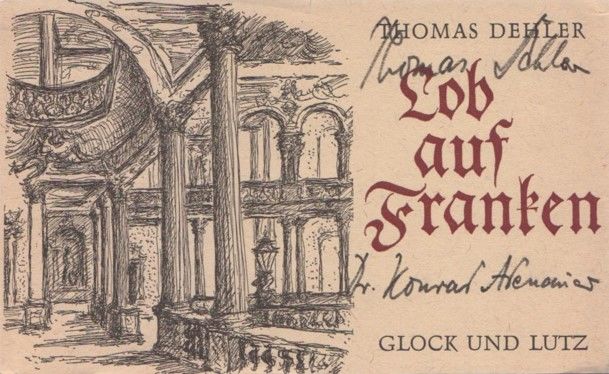

Nach ihrem Zerwürfnis 1955/56 verfielen Dehler und Adenauer in ein jahrelanges Schweigen. Dass die menschlichen Bande von früher nicht ganz zerschnitten waren, zeigte sich erst im Laufe der Zeit. Im Dezember 1962 gratulierte Adenauer Dehler zum 65. Geburtstag, dieser antwortete mit einer Würdigung des beiderseitigen Verhältnisses. Im Januar 1965, also ein gutes Jahr nach dem Rücktritt des Bundeskanzlers und neun Jahre nach dem Scherbengericht der Koalitionsbesprechungen, söhnten sich die beiden Männer endgültig aus. Illustriert wird das durch kleine Aufmerksamkeiten. Noch im Januar 1967 machte Dehler, als Franke ebenso heimatverbunden wie Adenauer als Rheinländer, dem Altkanzler eine Freude durch die Übersendung des von ihm verfassten Büchleins „Lob auf Franken“.

Drei Monate später stand Dehler am Fenster des Bundeshauses und sah zu, wie der Sarg Adenauers über den Rhein nach Rhöndorf verschifft wurde. Tief bewegt, um Fassung ringend, sinnierte er: „Er war ein großer Mann. Wer wird der nächste sein?“ Es war dieser passionierte Liberale selbst, der kurz darauf einem Herzversagen erliegen sollte.