Holger Löttel

Konrad Adenauer war preußischer Staatsbürger. Geboren als Sohn eines preußischen Beamten und aufgewachsen im preußischen Köln, absolvierte er von 1917 bis 1933 als Oberbürgermeister seiner Heimatstadt eine bemerkenswerte Karriere in Preußen. Zum protestantischen Osten und der Metropole Berlin blieb der katholische Rheinländer kulturell auf Distanz. In den Krisen nach Ende des Ersten Weltkriegs trat er zeitweise sogar für eine Aufteilung Preußens ein. Sein Verhältnis zum preußischen Staat war dennoch nicht nur negativ; es war vielmehr ambivalent, also schwierig, spannungsvoll und produktiv zugleich. Erst in der historischen Rückschau nach 1945 fiel Adenauers Urteil über Preußen durchweg kritisch aus.

Die Deutschland- und Berlinpolitik des Bundeskanzlers wurde jedenfalls nicht von Resten einer alten Preußenfeindschaft, sondern durch die Konstellation des Kalten Kriegs bestimmt. Sie war ferner aus einer gesamtdeutschen Perspektive heraus konzipiert, wie sie auch seiner Generationenprägung im Kaiserreich entsprach. So erweist sich das Thema „Adenauer und Preußen“ bei differenzierter Annäherung als Lehrstück über das komplizierte Zusammenspiel von lokalen, regionalen und nationalen Loyalitäten.

Am 15. Oktober 1880 weilte Wilhelm I., König von Preußen und Deutscher Kaiser, am Rhein. Anlass war die Weihe des Kölner Doms, dessen Vollendung sein Bruder Friedrich Wilhelm IV. vierzig Jahre zuvor eingeleitet hatte. Unter den Zuschauern befand sich auch der kleine Konrad Adenauer in Begleitung seines Vaters. Offenbar hinterließ das pompöse Fest einen bleibenden Eindruck bei dem Vierjährigen. Noch im Dezember 1965 wusste er zu berichten, wie er „den Kaiser aus nächster Nähe gesehen“ habe, „als er in einer offenen Kalesche über die Straße fuhr. Ja, ich habe das Bild noch genau vor Augen. Es war in Köln in der Nähe des Bahnhofs.“

Das Ereignis, an das sich der Altkanzler auch nach 85 Jahren noch so genau zu erinnern vermeinte, hatte zunächst unter keinem guten Stern gestanden. Es war die Zeit von Bismarcks Kulturkampf gegen die katholische Kirche: Die Stimmung war aufgewühlt, der Festakt eine Gratwanderung für alle Beteiligten. Prominente Zentrumspolitiker in Köln verhielten sich reserviert bis ablehnend. Der Kaiser, obgleich zur Teilnahme entschlossen, reiste ebenfalls nicht ohne Vorbehalte an.

Zur allgemeinen Erleichterung verlief der Festzug dann allerdings ausgesprochen günstig. Die Kölner bereiteten dem Monarchen einen begeisterten Empfang, und von den prächtigen Festwagen war er so angetan, dass er sie prompt ein zweites Mal zu sehen wünschte. Im Schatten des Doms feierte das rheinische Bürgertum sich selbst, bekannte sich aber auch zur preußischen Monarchie und zur nationalen Einheit Deutschlands unter Führung der Hohenzollern.

Dieses Bekenntnis war das Ergebnis einer langwierigen Annäherung zwischen Kernpreußen und der Rheinprovinz, die sich für die Stadt Köln zusehends auszahlte. Ressentiments der katholischen Rheinländer gegenüber dem protestantischen Osten blieben zwar bestehen und wurden sorgsam gepflegt. Ansonsten hatten sich die stadtbürgerlichen Eliten mit den gegebenen Verhältnissen aber pragmatisch arrangiert. Das fiel ihnen umso leichter als Köln im Kaiserreich einen spektakulären Aufschwung erlebte: Binnen weniger Jahrzehnte verwandelte sich das alte Handelszentrum in eine moderne Industriemetropole, expandierte ins ländliche Umfeld und vervielfachte, begünstigt von Zuwanderung und Geburtenüberschuss, seine Einwohnerzahl. Als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, hatte die Stadt den Sprung in die Moderne vollzogen.

In diesem dynamischen Milieu wurde Konrad Adenauer biographisch geprägt. Sein Charakter sei „gewachsen“ und „geformt“ auf dem „Boden“ und durch die „Atmosphäre“ Kölns, so hat er selbst einmal gesagt. Dabei verinnerlichte Adenauer einen – rationalen, keinen schwärmerischen – Optimismus, das Zutrauen in die Machbarkeit und Gestaltbarkeit der Dinge, Technikaffinität und Fortschrittsglauben. Ins Wanken geraten sollten diese Überzeugungen erst mit den großen Krisen des 20. Jahrhunderts.

Auf der Suche nach Adenauers rheinisch-preußischen Wurzeln stößt man unweigerlich auf seinen Vater, Johann Conrad Adenauer, einen frommen Katholiken, der aber auch Bismarck verehrte und „preußische“ Eigenschaften wie Fleiß, Disziplin und Pflichtgefühl exemplarisch vorlebte. Tatsächlich war der Lebensweg des 1833 in Bonn Geborenen eng mit dem Königreich Preußen verknüpft.

Als Achtzehnjähriger hatte sich Johann Conrad Adenauer zur preußischen Armee gemeldet, um einem perspektivlosen Dasein als Landarbeiter im Bonner Umland zu entfliehen. Unter Wilhelm I. kämpfte er im preußisch-österreichischen Krieg 1866 und später, als Reservist, im deutsch-französischen Krieg 1870/71. Nach schwerer Verwundung in der Schlacht von Königgrätz wurde er als vollinvalid eingestuft, ehrenhaft entlassen und abschließend zum Secondo-Leutnant befördert. In Gesprächen mit seinen Kindern verherrlichte er die Militärzeit allerdings nicht. Wenn überhaupt, so berichtete er eher vom Leiden der Verwundeten und dem Grauen in den Lazaretten.

Im Jahr der Reichsgründung 1871 trat Johann Conrad Adenauer als Beamter in die Kölner Justizverwaltung ein. 1873 wurde er zum Appellationsgerichts-Sekretär am Königlichen Landgericht befördert, zehn Jahre später zum Kanzleirat. Anlässlich des Reichsgründungsjubiläums 1891 verlieh ihm der König von Preußen den Rote Adler-Orden IV. Klasse. Das war bemerkenswert, weil katholische Staatsdiener nicht eben bevorzugt geehrt wurden und gerade diese Auszeichnung eigentlich für den höheren Verwaltungsdienst reserviert war. Adenauers Sohn Konrad erhielt sie denn auch nicht lange nach seiner Wahl zum Kölner Oberbürgermeister am 30. August 1918. Während der Orden im Falle des Vaters am Ende der Laufbahn stand und zweifellos deren Höhepunkt markierte, war sie für den Sohn letztlich doch eher ein Etappenschritt (wenige Monate später wurde der Orden mit dem Ende der Monarchie abgeschafft). Im preußischen Staatsdienst verklammerten sich also die Generationen innerhalb der Familie Adenauer.

Die Voraussetzung für Adenauers Aufstieg in Preußen war zunächst der Zugang zur höheren Bildung gewesen. Zwischen 1885 und 1894 hatte er das Apostelngymnasium unweit des Neumarkts besucht. Ursprünglich eine kirchliche Gründung, war die Schule 1876 in eine „Königlich Katholische“ Lehranstalt mit staatlichem Auftrag umgewandelt worden: Zweimal in der Woche besuchten die Schüler den Gottesdienst, zum Empfang der Erstkommunion gratulierte der Direktor persönlich. Die Aula war aber auch Schauplatz jährlicher Geburtstagsfeiern zu Ehren des protestantischen Kaisers, der Lehrkörper selbst verfasste Bühnenstücke der Art „Fürs Vaterland“ oder „Von der Schule in den Krieg“.

Durch derlei nationale Folklore wurde Adenauer allerdings kaum auf eine vorrangige Loyalität gegenüber Kernpreußen verpflichtet. Zu tief war er verwurzelt in einem spezifisch rheinischen Milieu, welches das Preußentum nur mit einer starken lokalen Einfärbung adaptierte. Im Falle Adenauers schied zudem die Armee als preußische Sozialisationsinstanz aus, weil er „ungedient“ blieb und ihm – anders als seinem Vater – das sprichwörtliche „Fronterlebnis“ abging. Gleichwohl finden sich aber keine Hinweise auf eine betont preußenfeindliche Einstellung. Als Schüler und Student wurde Adenauer in der Wilhelminischen Zeit sozialisiert. Auf seiner „mentalen Landkarte“ war „Deutschland“ ganz selbstverständlich das Deutsche Reich in seiner 1871 abgesteckten Form. Obgleich seine Reaktion auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 nicht überliefert ist, leistete er als Erster Beigeordneter in Köln einen nicht unwesentlichen Beitrag zur „Verteidigung der Heimatfront“ und trug so zu den Kriegsanstrengungen des Reiches bei. Eine übermäßige emotionale Bindung an die Monarchie ging damit aber nicht einher. Sein Verhältnis zu Preußen war, die Ereignisse nach 1918/19 werden das zeigen, eher funktionaler Natur.

„Klassisch“ preußisch war Adenauer höchstens habituell. Als Beigeordneter erwarb er sich den Ruf eines tadellosen Verwaltungsbeamten von eiserner Disziplin. Seine Mitarbeiter bekamen das am eigenen Leibe zu spüren. Im November 1909 ordnete er die Anlegung von „Restverzeichnissen“ für unerledigte Vorgänge an, verbunden mit der Ankündigung, gegen säumige Beamte werde er „rücksichtslos vorgehen.“ So hart und autoritär er auftrat, besaß Adenauer doch auch eine charmante und verbindliche Art, die er jederzeit hervorkehren konnte. Noch 1964 schwärmte der Historiker Jean Rudolf von Salis nach einem Gespräch: „Dieser Kölner Bürger und umgängliche Rheinländer hat nichts, aber auch gar nichts […] Zackiges an sich. In seiner Person überlebte das Rheinland die preußische Annexion von 1815.“ Nüchterner erfasst hat das wohl der Biograph Hans-Peter Schwarz, für den Adenauer „trotz des Singsangs seines Kölner Idioms und trotz schlagfertigem kölschem Humor ein eher atypischer Rheinländer von sozusagen preußischer Härte“ war.

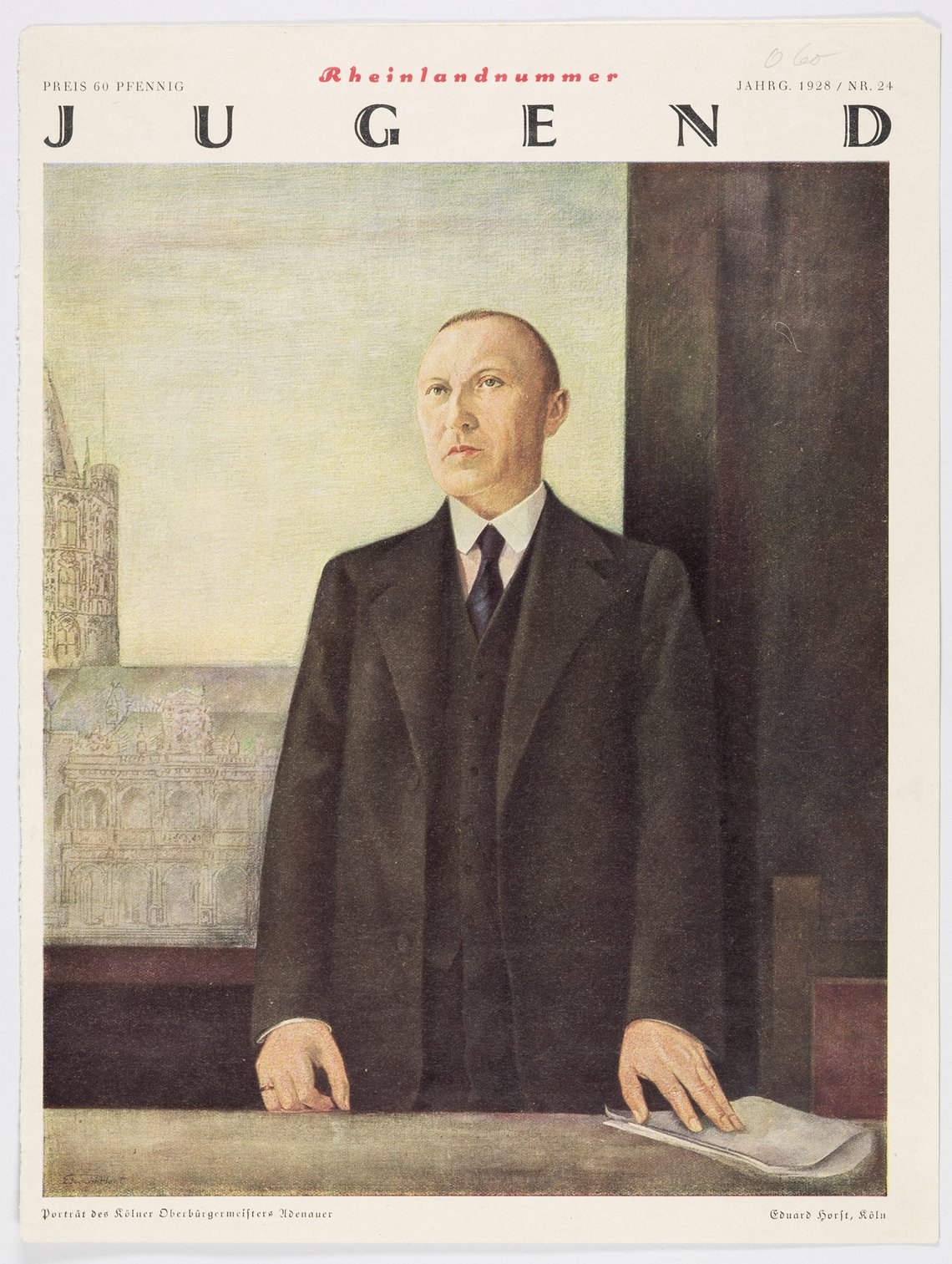

Ein ebenso unbekanntes wie aufschlussreiches Porträt Konrad Adenauers stammt von dem Künstler Eduard Horst; veröffentlicht wurde es 1928 auf der Titelseite der Zeitschrift „Jugend“. Abgebildet ist Adenauer hier wie ein Souverän vergangener Jahrhunderte – die Pose herrschaftlich, den Blick schweifend, das Kölner Rathaus als Herrschaftskulisse im Hintergrund.

Die Selbstdarstellung auf dem Gemälde zeugt von einem sehr spezifischen Amtsverständnis. Die Position des Oberbürgermeisters von Köln – der römischen Colonia Agrippina, Handelsmetropole des Mittelalters und Freie Reichsstadt von europäischem Rang – war ein Amt, das er mit Selbstbewusstsein und Stolz ausfüllte. Insofern verstand er sich in erster Linie als Repräsentant Kölns gegenüber allen inneren und äußeren Instanzen, nicht zuletzt gegenüber Preußen. Aber er war eben auch ein preußischer Beamter, der seinen Titel am 21. Oktober 1917 – mitten im Krieg – von Wilhelm II. als preußischem König verliehen bekommen hatte.

Für das Verständnis von Adenauers politischem Wirken in der Weimarer Republik ist entscheidend, dass er sich nach dem Ende des Kaiserreiches binnen kürzester Zeit zu einem republikanischen Preußen wandelte. Damit wurde er zu einem überzeugten Verteidiger jener parlamentarischen Demokratie, die nicht zuletzt an den demokratischen Defiziten ihrer Funktionseliten gescheitert ist. Genau deshalb nahm Adenauers Karriere in Preußen auch ein so unwürdiges Ende, als im Frühjahr 1933 die Demokratie von der Diktatur abgelöst wurde.

Als Oberhaupt der – nach Berlin – zweitgrößten Stadt Preußens operierte Adenauer in diversen überregionalen Gremien. Nach seiner Amtsübernahme wurde er im Dezember 1917 in den rheinischen Provinziallandtag gewählt, wenige Monate später, im März 1918, auch in den Provinzialausschuss, dessen Vorsitz er im Dezember 1920 übernahm. Diese Funktionen waren für den Kölner Oberbürgermeister qua Amt weitgehend obligatorisch. Anders verhält es sich mit der Leitung des Preußischen Staatsrats in Berlin, der ihn im Mai 1921 zu seinem Präsidenten kürte. Untergebracht im Gebäude des 1918 aufgelösten Preußischen Herrenhauses, dem Adenauer ebenfalls kurzzeitig angehört hatte, fungierte das Gremium im Freistaat Preußen als drittes Verfassungsorgan neben Staatsregierung und Landtag. Machtpolitisch spielte er zwar keine sonderlich bedeutsame Rolle. Es ist aber doch bemerkenswert, dass Adenauer bis 1933 einem der obersten preußischen Staatsorgane vorsaß – und dabei jährlich wiedergewählt wurde.

Durch seine vielfältigen Verpflichtungen in Berlin wie in der Rheinprovinz avancierte Adenauer schließlich auch auf Reichsebene zu einem bedeutenden Akteur, wobei er sich durch seine Zugehörigkeit zur Zentrumspartei parteipolitisch positionierte. Anfang und Mitte der 1920er Jahre war er gar als Kandidat für das Amt des Reichskanzlers im Gespräch; bei einer Gelegenheit, im Mai 1926, soll die Ernennungsurkunde zur Unterschrift durch Reichspräsident von Hindenburg schon bereit gelegen haben. Am Ende schreckte Adenauer jedoch vor dem Husarenritt in Berlin zurück und verblieb auf seiner lokalen, aber gesicherten Machtbasis am Rhein.

Somit richtete sich seine politische Energie maßgeblich auf die Modernisierung Kölns, die er nach 1918 städtebaulich, wirtschaftlich und kulturell vorantrieb. Dabei knüpfte Adenauer an die Ära der urbanen Expansion um die Jahrhundertwende an, während der Oberbürgermeister Wilhelm von Becker die Geschicke der Stadt gelenkt hatte (von 1887 bis 1906). Als Becker Anfang 1924 verstarb, bescheinigte ihm Adenauer auf der Gedächtnisfeier eine Reihe von charakterlichen und politischen Tugenden, die er – stillschweigend – auch für sich selbst reklamiert haben dürfte: „Tatkraft“, ein „hohes Pflichtgefühl, Ernst der Lebensauffassung, ein fester Glaube an Gott, nie rastender Fleiß und ungemeine Zähigkeit in der Verfolgung seiner Ziele.“ Allerdings handelte es sich bei Becker gar nicht um einen gebürtigen Rheinländer, sondern um den Sohn eines märkischen Superintendenten aus Tangermünde, der erst in den 1870er Jahren in die Rheinprovinz gelangt war und dort kommunale Ämter übernommen hatte. Etwas nebulös ordnete Adenauer die „politischen Ansichten“ seines Vorgängers daher mehr den „östlichen Anschauungen“ als den „westlichen“ zu. In Köln werde er dennoch geschätzt, weil er sich der Stadt „mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele“ hingegeben habe.

Die Karriere Beckers, eines sächsischen Preußen aus der Altmark, erscheint als Beleg für die Anpassungs- und Integrationsfähigkeit des Rheinlands gegenüber dem Osten, sofern die lokalen Interessen dadurch befördert wurden. Das heißt aber auch: Die Verbindung mit Preußen war für Adenauer kein Wert an sich, sondern konnte zur Disposition gestellt werden, sofern sie diesen Interessen nicht mehr dienlich war. In den zurückliegenden Jahren der Krise hatte er das verschiedentlich demonstriert.

Bei Kriegsende 1918 fürchtete Adenauer um die Zukunft seiner Heimat. Gerüchte kursierten, das Rheinland werde als Siegerbeute an Frankreich fallen. Am 9. November wurden führende Kölner Zentrumsvertreter im Rathaus vorstellig und trugen ihre Auffassung vor, man „könne das Deutschtum hier am Rhein nur dann retten, wenn man sich von Preußen lostrenne und einen eigenen Staat bilde.“ Zunächst nahm Adenauer von diesem Gedanken noch Abstand. Die sich überstürzenden Ereignisse ließen ihn aber rasch umdenken. In weiteren – parteiübergreifend geführten – Gesprächen wurde der Plan entwickelt, die Rheinprovinz und weitere rechtsrheinische Territorien zur „Westdeutschen Republik“ im „Verbande des Deutschen Reiches“ zusammenzufassen, wenn „feststehe, dass auf andere Weise das Rheinland nicht vor der Einverleibung in Frankreich“ zu schützen sei.

Dieser Rheinstaatsplan war das Resultat akuten außenpolitischen Krisenmanagements zum Ausgang des Ersten Weltkriegs. Andererseits dachte Adenauer aber sehr wohl schon über den Tag hinaus. Die „Rheinische Republik“ sollte nicht nur der unmittelbaren Abwehr französischer Annexionsgelüste dienen, sondern auch der langfristigen Befriedigung französischer Sicherheitsinteressen. Der Scheidung von Preußen fiel dabei wesentliche Bedeutung zu.

Seine diesbezüglichen Überlegungen trug der Oberbürgermeister am 1. Februar 1919 im Hansasaal des Kölner Rathauses vor: „In der Auffassung unserer Gegner ist Preußen der böse Geist Europas, Preußen ist in ihren Augen der Hort des kulturfeindlichen, angriffslustigen Militarismus“. Eine „Westdeutsche Republik“ würde daher die „Beherrschung Deutschlands durch ein vom Geiste des Ostens, vom Militarismus beherrschtes Preußen unmöglich“ machen. Indem Adenauer hier ausdrücklich nur „den Gedankengang unserer Gegner“ wiedergab, praktizierte er einen rhetorischen Kunstgriff. Er ging zwar unübersehbar auf Abstand zu Preußen, machte sich die Kritik aber nicht formal zu eigen, sondern nutzte sie als schlagkräftiges (außen-)politisches Argument. Ungeschützter äußerte er sich zur inneren Neuordnung des Deutschen Reichs. Die Teilung Preußens hielt er nämlich für „unbedingt nötig“, um die preußische „Hegemonie“ zu brechen, die „nicht zufällig“, sondern folgerichtig „zum Zusammenbruch“ geführt habe.

Obwohl sich Adenauer hier durchaus aus der Deckung wagte und die Abkehr von Preußen programmatisch begründete, blieb er taktisch flexibel und orientierte sich weiter an der internationalen Entwicklung. Als der Versailler Friedensvertrag vom 28. Juni 1919 keine Abtretung, sondern nur die vorübergehende Besetzung des Rheinlands verfügte, verschwanden die Rheinstaatspläne in der Schublade. Unter dem Druck der französischen Ruhrbesatzung im Jahr 1923 wurden sie freilich ebenso rasch wieder hervorgeholt. Nun verhandelte Adenauer sogar selbst mit dem Präsidenten der Interalliierten Rheinlandkommission Paul Tirard. Sein Plädoyer für verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Grenzregionen und der Verflechtung ihrer Schlüsselindustrien fand bei der französischen Seite freilich kein Gehör. Zusätzlich torpediert von Reichsaußenminister Gustav Stresemann in Berlin, verliefen die Verhandlungen im Januar 1924 im Sande.

Die Betrachtung der Rheinstaatsfrage wurde lange überschattet von politisch motivierten Diskussionen über separatistische Neigungen Adenauers oder seine mangelnde nationale Loyalität. Alle verfügbaren Dokumente zeigen jedoch eindeutig, dass er sich das Rheinland nur als Gliedstaat des Deutschen Reichs – und nicht als autonomen Pufferstaat – vorstellen konnte. Von der „Rheinischen Republik“, die der frühere Staatsanwalt Hans Adam Dorten am 1. Juni 1919 in Wiesbaden ausrief, distanzierte er sich umgehend. Zudem war Adenauer Legalist, kein Revolutionär. Die Errichtung des neuen Bundesstaats sollte rechtskonform erfolgen und durch die Reichsverfassung abgesichert sein.

Interessanter als die sterile Separatismus-Polemik ist die Frage nach dem spezifischen Verhältnis zu Preußen. Von einem programmatischen Anti-Preußentum wurde der Kölner Oberbürgermeister kaum angetrieben. Sowohl 1918/19 als auch 1923 betrachtete er die Scheidungsoption als Instrument praktischer Politik. Seinem Wunsch nach Aussöhnung mit den westlichen Nachbarn stand die Erinnerung an die Hohenzollern zwar unzweifelhaft im Weg. Wie die erfolglosen Sondierungen mit Tirard gezeigt hatten, war die Zeit hierfür jedoch ohnehin noch nicht reif. Eine Art „westdeutscher Bundesstaat“ wurde erst am 23. August 1946 mit der Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen aus der Taufe gehoben. Zu diesem Zeitpunkt war Preußen nur noch Makulatur; sieben Monate später, im Februar 1947, wurde seine Existenz von den Alliierten mit einem Federstrich beendet.

Nach dem Intermezzo der „Rheinischen Republik“ setzte Adenauer seine Karriere in Preußen unbekümmert fort. Kaum ein Jahr, nachdem er im Hansasaal mit großer Geste die Aufteilung Preußens gefordert hatte, ließ er sich in Berlin zum Präsidenten des Staatsrats wählen. Erstaunlich ist das nur auf den ersten Blick. Die Fähigkeit, „öffentlich oder auch nur gesprächsweise artikulierte Aversionen je nach Lage einzuschalten oder auszuknipsen“ (Hans-Peter Schwarz), besaß Adenauer schon damals.

Adenauers geistige Distanz zu Kernpreußen wird gemeinhin als kulturelle Aversion gegen den „Osten“ überhaupt gedeutet. Hierzu kursieren zahlreiche Erzählungen, die dokumentarisch nicht belegt, sondern nur mündlich tradiert sind, gleichwohl aber zum etablierten Kanon der Adenauer-Zitate gehören: Hinter Braunschweig schon habe für den Kölner Oberbürgermeister die asiatische Steppe begonnen, in Magdeburg habe er die Vorhänge seines Zugabteils zugezogen, bei der Überquerung der Elbe aus dem Fenster gespukt. So unplausibel eine wörtliche Auslegung dieser Anekdoten teilweise auch sein mag, ist es durchaus möglich, dass Adenauer, der mit seinen Ressentiments bisweilen kokettierte, sie selbst in die Welt gesetzt hat: „Er liebt Berlin nicht“, so stellte der französische Diplomat François Seydoux fest, „und macht daraus keinen Hehl.“ Im März 1946 jedenfalls bekannte er nachweislich vor großem Publikum, sich in Berlin stets wie in einer „heidnischen Stadt“ gefühlt zu haben. Obwohl er den Berlinern „manche wertvolle Eigenschaften“ zugutehielt, war das aus dem Munde des rheinischen Katholiken kein Kompliment (zur Kontextualisierung des Zitats unten mehr). Über Erfahrung mit und in Berlin verfügte er reichlich; tatsächlich kannte Adenauer die Stadt so gut wie keine andere in Deutschland, abgesehen natürlich von Köln. Seine Dienstpflichten als Präsident des Preußischen Staatsrates führten ihn regelmäßig an die Spree, wo er sich politisch und gesellschaftlich entsprechend vernetzte. Als Mitglied des Reichsvorstands der Deutschen Zentrumspartei pflegte er parteipolitische Kontakte und blieb auf Tuchfühlung mit der Reichspolitik.

Nun müssen persönliche Antipathien nicht zwingend auf Unkenntnis der Verhältnisse beruhen, sondern können durchaus auch aus der Vor-Ort-Anschauung heraus erwachsen. Dass Berlin Adenauer innerlich fremd geblieben ist, darf als belegt gelten. Während der NS-Diktatur sammelte er im Zentrum von Hitlers Herrschaft verstörende Erfahrungen; es befiel ihn sogar, wie er im Februar 1934 schrieb, ein „regelrechter Horror vor dieser Stadt“. Dennoch sollte man sich hüten, hieraus allzu weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen. Gerade Adenauers Aussagen über Berlin und den „Osten“ sind stets „im politischen Zusammenhang der Zeit“, in der sie fielen, „nicht selten sogar im Banne der jeweiligen Situation“ und als „Instrument aktueller Zwecke“ (Klaus Hildebrand) zu verstehen. Das Zitat von der „heidnischen Stadt“ prägte er am 24. März 1946 an der Universität Köln vor einem lokalen Publikum, das nach programmatischer Orientierung für die christdemokratische Politik der Nachkriegszeit verlangte. Um US-Außenminister Dean Acheson von der Westorientierung der neu gegründeten Bundesrepublik zu überzeugen, berief sich Adenauer im November 1949 auf das verbindende Erbe der Rheinlande, wo die „Nachkommen Karls des Großen“ schon die „europäische Zivilisation“ behütet hätten, „als im östlichen Deutschland noch Menschenopfer dargebracht wurden“. Geschmackssicher mag die Analogie nicht gewesen sein. Politisch erfüllte Adenauer Vortrag seinen Zweck: „Ich war beeindruckt von der Fantasie und der Weisheit seines Ansatzes“, bekannte Acheson noch in seinen Memoiren.

Immer wieder wurden und werden solche Zitate in einen inhaltlichen Zusammenhang mit Adenauers Deutschlandpolitik gestellt. Die Wiedervereinigung habe er schon deshalb nicht gewollt, so lautet der Vorwurf, weil ihm der Osten generell zuwider gewesen sei und die rheinisch-katholische Bundesrepublik seinem politischen Profil besser entsprochen hätte. An dieser Stelle darf dann auch der Verweis auf die Rheinstaatspolitik nach dem Ersten Weltkrieg nicht fehlen. Ein Politiker, der regional stark verwurzelt ist und auch gegen andere Landesteile polemisiert (womit er sein heimisches Milieu identitätsstiftend abgrenzt), muss allerdings nicht zwingend partikularistisch denken oder gar anti-national eingestellt sein. Es sei nochmals wiederholt: Wenn ein Kind des Kaiserreichs wie Adenauer von „Deutschland“ sprach, dann war – auch nach 1945 – das ganze „Deutschland“ gemeint (im realpolitischen Kalkül allenfalls unter Abzug der Ostprovinzen). Dass er die Einheit nur in Freiheit realisiert sehen wollte und eine Neutralisierung Gesamtdeutschlands vehement ablehnte, hat eine weit verzweigte Forschung inzwischen hinlänglich klar herausgearbeitet.

Ähnliche Trugschlüsse über den Zusammenhang zwischen persönlicher Empfindung und politischer Haltung sind auch hinsichtlich der Berlin-Politik des Bundeskanzlers gezogen worden. Prägend war hierbei seine Reaktion auf den Bau der Mauer am 13. August 1961, die entschieden zu zögerlich ausfiel: Indem Adenauer erst mit neuntägiger Verspätung an die Sektorengrenze reiste, unterlief ihm der vielleicht größte politische Fehler seiner Amtszeit. Aus seinem Umfeld ist später berichtet worden, er habe die Lage nicht voll überblickt und keiner weiteren Eskalation Vorschub leisten wollen. Es besteht kein Grund, hieran zu zweifeln. Mit einer spezifischen Berlin-Animosität kann seine Passivität jedenfalls nicht erklärt werden. Im Gegenteil: Während der 1950er Jahre hatte Adenauer West-Berlin regelmäßig besucht und dessen Zugehörigkeit zur Bundesrepublik betont. Als die Sowjetunion ab 1958 den Vier-Mächte-Status der Stadt beseitigen wollte und sich die angelsächsischen Mächte durchaus konzessionsbereit zeigten, widersetzte sich Adenauer jedem Versuch, die Präsenz der Westalliierten auch nur im Ansatz abzuschwächen. Insofern hat er sich signifikante Verdienste um die Bewahrung der Freiheit West-Berlins erworben. Die Berliner mögen das gewürdigt haben, als sie ihm beim Kennedy-Besuch am 26. Juni 1963 vor dem Schöneberger Rathaus so stürmisch bejubelten, dass der Regierende Bürgermeister Brandt kaum zu Wort kam.

Für den „frühen“ Adenauer im Kaiserreich und der Weimarer Republik darf man, aller anti-borrussischen Affekte zum Trotz, ein geschmeidiges Verhältnis zu Preußen konstatieren. Das freilich änderte sich mit Hitlers „Machtergreifung“ am 30. Januar 1933. In der nationalsozialistischen Diktatur war für den republikanischen Preußen kein Platz mehr. Als Präsident des Staatsrats verweigerte Adenauer seine Zustimmung zur Auflösung des Preußischen Landtags und damit zur Gleichschaltung der demokratischen Institutionen. Mehr als eine symbolische Geste vermochte er damit aber nicht mehr abzugeben.

Es folgten Jahre der Unsicherheit, verbunden mit vielen menschlichen Enttäuschungen. Schließlich konnte er sich ab Mitte der 1930er Jahre in Rhöndorf bei Bonn weitgehend ins Private zurückziehen. Das dortige Idyll erwies sich aber als prekär und gefährdet. Nach dem 20. Juli 1944 wurde Adenauer von der Gestapo festgenommen und blieb drei Monate in Haft, überlebt hat er nur dank glücklicher Umstände. Als Adenauer 1945 auf die politische Bühne zurückkehrte, stand er im siebzigsten Lebensjahr. Er war aber nicht nur älter geworden, auch seine politische Mentalität hatte sich verändert. Der dynamische Macher der Weimarer Jahre war einem sorgenvollen Skeptiker gewichen, der als künftige Hauptaufgaben die mühevolle Erziehung zur Demokratie und den Schutz der Deutschen vor sich selbst erblickte, um eine neuerliche Katastrophe zu verhindern. Entsprechend eingetrübt hatte sich auch der Blick zurück. Wenn Adenauer über die tieferen Ursachen des Nationalsozialismus nachdachte, was er in der unmittelbaren Nachkriegszeit durchaus offen und schonungslos tat, dann postulierte er eine historische Kausalität von der preußischen Hegemonie im Deutschen Bund über die Reichsgründung bis ins Jahr 1933.

In Adenauers Urteil hatte Preußens Einfluss auf Politik und Gesellschaft in Deutschland erstens eine untertänige Haltung gegenüber dem Staat kultiviert sowie zweitens der religiösen Entwurzelung Vorschub geleistet. Diesen Gedanken sprach er in einer großen Grundsatzrede in der Aula der zerstörten Kölner Universität am 24. März 1946 offen aus: „Das deutsche Volk krankt seit vielen Jahrzehnten […] an einer falschen Auffassung vom Staat, von der Macht, von der Stellung der Einzelperson. Es hat den Staat zum Götzen gemacht und auf den Altar erhoben. Die Einzelperson, ihre Würde und ihren Wert hat es diesem Götzen geopfert. Die Überzeugung von der Staatsomnipotenz […] ist in zwei Schüben zur Herrschaft gelangt. Zunächst breitete sich diese Überzeugung von Preußen ausgehend nach den Freiheitskriegen aus. Dann eroberte sie nach dem siegreichen Krieg von 1870/71 ganz Deutschland.“ An dieser Stelle fehlt noch die finale Schlussfolgerung, die er in einem privaten Schreiben vom 22. Dezember 1946 zog, als er den Nationalsozialismus als „konsequente Weiterbildung des preußischen Staatsgedankens“ bezeichnete.

Das Motiv vom Staatskult als Glaubensersatz fügte sich in die Auffassung, die Deutschen seien „eines der religionslosesten und unchristlichen Völker Europas“. Nicht von ungefähr ließ Adenauer in der Universitätsrede auch die Bemerkung von Berlin als der „heidnischen Stadt“ fallen. Für Adenauer hatte die Lösung der „religiösen Bindungen“ zum Durchbruch einer „materialistischen Weltauffassung“ geführt, die er den totalitären Bewegungen der Zeit, Nationalsozialismus und Kommunismus, gleichermaßen attestierte.

Diese Form der Preußenkritik besaß sicherlich einen harten programmatischen Kern. Sie war aber zugleich eine scharfe Klinge in der tagesaktuellen Auseinandersetzung. Adenauer hegte etwa wenig Bedenken, seine politischen Gegenspieler von der SPD einer „materialistische[n] Auffassung“ (im marxistischen Sinne) zu bezichtigen. Namentlich ihrem Vorsitzenden Kurt Schumacher, einem gebürtigen Westpreußen, unterstellte er ein autoritäres Staatsverständnis, aus dem „der alte preußische Geist [spricht], das rücksichtslose undemokratische Streben nach der alleinigen Macht […], wie es nur je das preußische Junkertum besessen“.

Es ist hier nicht ganz einfach, die Substanz der öffentlich artikulierten Preußenkritik von ihrem taktisch motivierten Einsatz zu unterscheiden. Das gilt nicht nur für innen- und parteipolitische Fragen, sondern in besonderem Maße auch für die Außenbeziehungen. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg hatte er ja erkannt, dass die borrussische Gesinnung bei den europäischen Nachbarn als Hort des Militarismus galt. Nach der deutschen Kapitulation 1945 stellte sich die Diagnose in verschärfter Form. Britischen Stabsoffizieren, die ihn im Dezember dieses Jahres in Rhöndorf aufsuchten, teilte er mit, der „größte Fehler, den die Engländer je in ihrer Deutschlandpolitik gemacht haben“, sei gewesen, dass sie 1815 „törichterweise Preußen als Wacht gegen Frankreich […] an den Rhein gestellt haben.“ Knapp neun Jahre später belehrte Adenauer den britischen Außenminister Eden über die psychologische „Unausgeglichenheit“ der Deutschen, die er auf demokratische Defizite bei der inneren Verfasstheit Preußens ebenso zurückführte wie auf das dominante ostelbische Element, das zu einer fundamentalen „Unkenntnis über das Wesen der westlichen Demokratien“ geführt habe. Beachtenswert ist der Zeitpunkt der Unterredung mit Eden am 12. September 1954, als nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft hektische Gespräche über die Aufnahme der Bundespublik in die NATO geführt wurden. Der Erfolg der Westpolitik stand auf Messers Schneide, und Adenauer setzte alles daran, sie gegenüber den maßgeblichen Verhandlungspartnern auch historisch zu begründen. Und tatsächlich: Nur wenige Wochen später wurden mit der Londoner Neunmächtekonferenz die Weichen für den Beitritt zur Atlantischen Allianz gestellt.

Durch den deklarierten Bruch mit Preußen sollte die bundesrepublikanische Politik also legitimiert und – vor allem gegenüber dem Ausland – ein vertrauensstiftendes Moment geschaffen werden. Ein wenig quer dazu steht das ambivalente Urteil, das Adenauer über den berühmtesten preußischen Politiker, Otto von Bismarck, fällte. Mit dem ersten Reichskanzler wurde der erste Bundeskanzler schon zu Lebzeiten verglichen. Sogar eine persönliche Verbindung ist konstruiert worden – in Form eines Bismarck-Autographen mit handschriftlicher Widmung „für den jungen Herrn Adenauer“ aus dem Jahr 1894. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Fälschung, die vermutlich in den 1950er Jahren gefertigt und in Adenauers Besitz gelangt ist.

Diese Analogien dürften Adenauer, da sie mit dem Attribut der historischen Größe versehen waren, geschmeichelt haben. Als vorbildlich akzeptierte er jedoch allenfalls Bismarcks Außenpolitik. Wiederholt lobte der Bundeskanzler die rational kalkulierte und berechenbare Diplomatie von 1871 bis 1890. In Anbetracht der geopolitischen Mittellage Deutschlands hatte Bismarck die situationsbedingte und wechselnde Kooperation mit den europäischen Mächten gesucht, um die Sicherheit des Reichs zu garantieren. Bei Adenauer wurde daraus die Absicht, „Freunde für Deutschland zu finden“, und diese zog er für die Vermittlung seiner Westpolitik gerne heran. Dass die Bündnisstrategie Bismarcks in erster Linie eine Isolation Frankreichs angestrebt hatte, während er selbst die dauerhafte Aussöhnung mit dem „Erbfeind“ anstrebte, spielte keine Rolle. Es handelte sich hierbei eben nicht um eine historische Analyse der Außenpolitik des Reichskanzlers, sondern um ihre Umdeutung zu eigenen politischen Zwecken.

Das Urteil über Bismarcks Innenpolitik war demgegenüber wieder deckungsgleich mit der pauschalen Preußenkritik nach 1945. Es fiel nämlich verheerend aus. Nach Adenauers Dafürhalten hatten Kulturkampf und Sozialistengesetzgebung ganze Bevölkerungsgruppen dem Staat entfremdet. Einer liberalen Sammlungspartei im Westen des Reichs, die als Gegengewicht zum konservativen Osten hätte fungieren können, sei so die Basis entzogen worden. Gebildet hätten sich stattdessen reine Milieuparteien mit einem verengten Fokus auf die Interessen ihrer jeweiligen Klientel, sei es nach Konfession oder nach Klasse. Offensichtlich sinnierte Adenauer hier auch über die Parteienzersplitterung in der Weimarer Republik und ihren Fluchtpunkt im Jahr 1933. Die staatstragende Funktion der „Milieuparteien“ Zentrum und SPD in der ersten deutschen Demokratie erwähnte er nicht. Es sprach an dieser Stelle doch vorrangig der Parteipolitiker der Nachkriegszeit, der den Markenkern der CDU als interkonfessionelle Volkspartei gegen die damals noch als „Klassenpartei“ etikettierte SPD verteidigen wollte. In Adenauers historischem Urteil über Preußen war das politische Interesse eben stets präsent.

Adenauers Biographie wurde durch seine rheinisch-preußische Prägung bestimmt. Geboren und aufgewachsen im preußischen Köln, hegte und pflegte er zwar das Überlegenheitsgefühl des katholischen Rheinländers gegenüber dem „Osten“, hatte zugleich aber auch ein pragmatisches Verhältnis zu Preußen entwickelt und im preußischen Staat eine respektable Karriere gemacht. Man darf bei Adenauer eine klare Hierarchie der Loyalitäten diagnostizieren: Das Rheinland stand an erster Stelle, Preußen rangierte dahinter; die Zugehörigkeit zum preußischen Staat wurde akzeptiert, war im Konfliktfall aber disponibel. Ein programmatisches Anti-Preußentum verband sich damit nicht. Dies freilich änderte sich mit den Erfahrungen in der nationalsozialistischen Diktatur. Nach 1945 fällte Adenauer ein durchweg negatives Urteil über die Monarchie der Hohenzollern (nicht über den demokratischen Freistaat der Weimarer Republik!), die er für sämtliches Unheil der jüngsten Vergangenheit verantwortlich machte. Dieser Deutung wohnte auch eine historisch-politische Entlastungsfunktion inne: Indem Adenauer den Nationalsozialismus als Resultat eines preußischen Sonderwegs der deutschen Geschichte interpretierte und Preußen zugleich von der politisch-mentalen Landkarte Westdeutschlands für getilgt erklärte, vermied er eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Thema und begründete zugleich die positive Substanz des demokratischen Neuanfangs. Das Argument war aber eher abgestellt auf die Wirkung etwa gegenüber ausländischen Gesprächspartnern. Innerlich blieb Adenauer ständig in Sorge, weil er das deutsche Volk als mental labil und schwankend in seiner Haltung zur Demokratie einschätzte. Von daher kann seine Kritik am preußischen Staatsgedanken auch als Chiffre für seine Menschenskepsis insgesamt verstanden werden, speziell für die vermeintliche Sehnsucht der Deutschen nach starken Führern, die er mit seinem robusten Regierungsstil durchaus selbst bediente.

Den rheinischen Preußen, der in ihm steckte, konnte Adenauer nämlich nicht verleugnen. Auch von außen wurde er mit entsprechenden Attributen versehen. In vielen Karikaturen erscheint er als Friedrich der Große, Bismarck oder generell in Uniform mit Pickelhaube. Im Jahr 1955 nahm das Satiremagazin „Simplicissimus“ den „quasi-monarchischen“ Regierungsstil des Bundeskanzlers aufs Korn, indem es die „Dynastie Adenauer“ im Habitus der Hohenzollern vor der Kulisse des Kölner Doms aufmarschieren ließ und dabei eine schöne Symbiose von protestantischem Preußentum und rheinischem Katholizismus zustande brachte. Als ihm die Karikatur vorgelegt wurde, soll Adenauer amüsiert reagiert und ausgerufen haben: „‚Selten so gelacht!‘“

Biewer, Ludwig: Konrad Adenauer – ein preußischer Politiker? Sein politisches Wirken in den Jahren 1906–1933. In: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz, Bd. XIX (1982), S. 109–127.

Doering-Manteuffel, Anselm/Schwarz, Hans-Peter (Hg.), Adenauer und die deutsche Geschichte (Rhöndorfer Gespräche Bd. 19). Bonn 2001.

Erdmann, Karl Dietrich: Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg. Stuttgart 1966.

Franz, Corinna: „Ein großer Außenpolitiker, aber ein sehr schlechter Innenpolitiker“. Otto von Bismarck im Urteil Konrad Adenauers. In: Ulrich Lappenküper (Hg.), Otto von Bismarck und das „lange 19. Jahrhundert“. Lebendige Vergangenheit im Spiegel der „Friedrichsruher Beiträge“ 1996–2016. Paderborn 2017, S. 840–854 (Wiederabdruck eines Beitrags von 2009).

Köhler, Henning: Adenauer und die rheinische Republik 1918-1924. Der erste Anlauf. Opladen 1986.

Köhler, Henning: Konrad Adenauer. Eine politische Biographie. Berlin 1994.

Löttel, Holger: Konrad Adenauer. Ein Preuße wider Willen? In: Stefan Lewejohann/Georg Mölich (Hg.), Köln und Preußen. Studien zu einer Beziehungsgeschichte. Köln 2019, S. 241-261.

Mahncke, Dieter: Adenauer und die Hauptstadt Berlin: Das Verhältnis Berlins zum Bund 1949 bis 1956. In: Dieter Blumenwitz u. a. (Hg.), Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers. Band II: Beiträge der Wissenschaft. Stuttgart 1976, S. 402-426.

Mergel, Thomas: Köln im Kaiserreich (Geschichte der Stadt Köln Bd. 10). Köln 2018.

Morsey, Rudolf: Adenauer und Berlin 1901-1949. Ein spannungsreiches Verhältnis. In: Dietrich Murswiek u. a. (Hg.), Staat–Souveränität–Verfassung. Festschrift für Helmut Quaritsch zum 70. Geburtstag, Berlin 2000, S. 535–549.

Schlemmer, Martin: Konrad Adenauer und die Rheinlandfrage. Eine unerledigte Streitfrage? In: Geschichte im Westen 19 (2004), S. 7–23.

Schlemmer, Martin: „Los von Berlin“. Die Rheinstaatbestrebungen nach dem Ersten Weltkrieg. Köln/Weimar/Berlin 2007.

Schulz, Günther (Hg.): Konrad Adenauer 1919-1933. Dokumente aus den Kölner Jahren, bearb. von Simon Ebert und Bettina Hinterthür, Köln 2007.

Schwarz, Hans-Peter: Adenauer. Der Aufstieg 1876-1962. Stuttgart 1986.

Schwarz, Hans-Peter: Von Adenauer zu Merkel. Lebenserinnerungen eines kritischen Zeitzeugen, hg. von Hanns Jürgen Küsters. München 2018.

Stehkämper, Hugo (Hg.): Konrad Adenauer. Oberbürgermeister von Köln. Festgabe der Stadt Köln zum 100. Geburtstag ihres Ehrenbürgers am 5. Januar 1976. Köln 1976.

Als Oberbürgermeister der Stadt Köln hat Konrad Adenauer seine Geburtsstadt in Zeiten der deutschen Revolution 1918, der englischen Besatzung bis 1926 und in der Phase der Weimarer Republik modernisiert und ausgebaut.

Konrad Adenauers Wirken als Präsident des Preußischen Staatsrats gibt Aufschluss über sein Verhältnis zur Demokratie.

Vor genau hundert Jahren erschütterten bürgerkriegsähnliche Unruhen das Rheinland. Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer betrieb eine hektische Krisendiplomatie zur Rettung seiner Heimat.